異鄉記﹕張愛玲游記體散文

皇冠雜誌 674期

關於異鄉記 ◎宋以朗

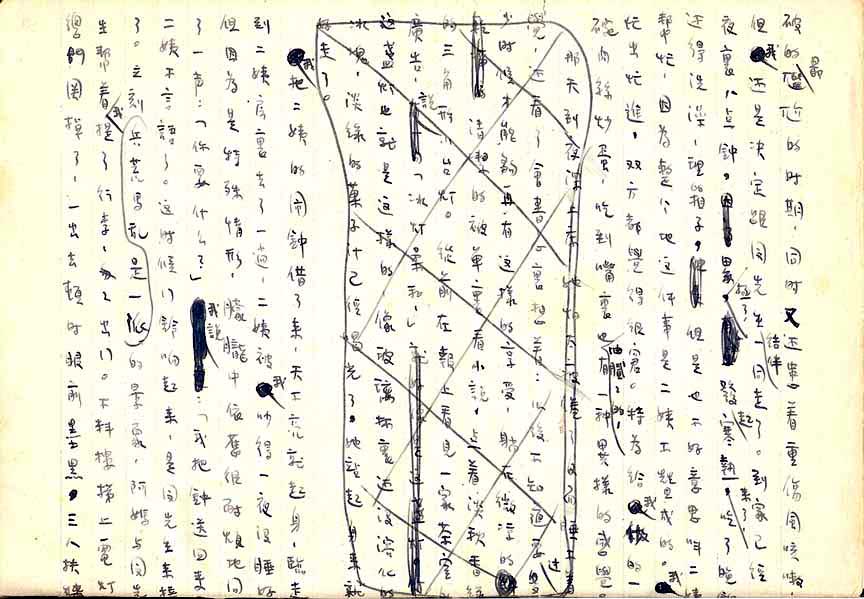

二○○三年我自美返港,在家中找到幾箱張愛玲的遺物,包括她的信札及小說手稿。手稿當中,有些明顯是不完整的,例如一部題作〈異鄉記〉

的八十頁筆記本。這是第一人稱敘事的遊記體散文,講述一位「沈太太」(即敘事者)由上海到溫州途中的見聞

。現存十三章,約三萬多字,到第八十頁便突然中斷,其餘部分始終也找不著。因為從未有人提及它,當初我對這殘稿便不怎樣留意,只擱在一旁暫且不管。直到幾年後,我才慢慢發現它的真正意義。

二○○九年《小團圓》出版,引起轟動。我是在二○○八年底才首次看這部小說的,很快便發現有些章節跟張愛玲的舊作十分相似,如《小團圓》第九章便跟一九四七年的散文〈華麗緣〉如出一轍。而〈華麗緣〉的閔少奶奶,又令我想起〈異鄉記〉的閔先生和閔太太,難道〈華麗緣〉是〈異鄉記〉的一個段落?重看一遍〈異鄉記〉,只第九章有一句提及〈華麗緣〉的社戲,卻沒有詳細描寫,但肯定的是,〈華麗緣〉與〈異鄉記〉的故事背景是完全一致的。既然《小團圓》和〈華麗緣〉都跟張愛玲的個人經歷息息相關,那麼我們幾乎可以斷定,〈異鄉記〉其實就是她在一九四六年頭由上海往溫州找胡蘭成途中所寫的札記了。

重看了張愛玲部分作品後,我終於明白〈異鄉記〉的兩重意義:它不但詳細記錄了張愛玲人生中某段關鍵日子,更是她日後創作時不斷參考的一個藍本。就前一點而言,〈異鄉記〉的自傳性質是顯而易見的,甚至連角色名字也引人遐想。例如敘事者沈太太長途跋涉去找的人叫「拉尼」,相信就是「Lanny」的音譯,不禁令人聯想起胡蘭成的「Lancheng」。又如第八章寫參觀婚禮,那新郎就叫「菊生」,似乎暗指「蘭成」及其小名「蕊生」。至於〈異鄉記〉對日後作品的影響,不妨舉一個例子說明。

〈異鄉記〉第十二章說:

黃包車又把我們拉到縣黨部。這是個石庫門房子。一跨進客堂門,迎面就設著一帶櫃枱,櫃枱上物資堆積如山,木耳、粉絲、筍乾、年糕,各自成為一個小丘。這小城,沉浸在那黃色的陽光裏,孜孜地「居家過日子」,連政府到了這地方都只夠忙著致力於「過日子」了,彷彿第一要緊是支撐這一份門戶。一個小販挑著一擔豆腐走進門來,大概是每天送來的。便有一個黨部職員迎上前去,揭開抹布,露出那精巧的鑲荷葉邊的豆腐,和小販爭多論少,雙眉緊鎖拿出一隻小秤來秤。

櫃枱裏面便是食堂,這房間很大。這時候天已經黑下來了,點起了一盞汽油燈,影影綽綽照著東一張西一張許多朱漆圓桌面。牆壁上交叉地掛著黨國旗,正中掛著總理遺像。那國旗是用大幅的手工紙糊的。將將就就,「青天白日滿地紅」的青色用紫來代替,大紅也改用玫瑰紅。燈光之下,嬌艶異常,可是就像有一種善打小算盤的主婦的省錢的辦法,有時候想入非非,使男人哭笑不得。

《小團圓》第十章有兩段分明是寫同一地方,而下文所引的最後一句,更可視為〈異鄉記〉題目的註腳:

乘了一截子航船,路過一個小城,在縣黨部借宿。她不懂,難道黨部也像寺院一樣,招待過往行人?去探望被通緝的人,住在國民黨黨部也有點滑稽。想必郁先生自有道理,她也不去問他。堂屋上首牆上交叉著紙糊的小國旗,「青天白日滿地紅」用玫瑰紅,嬌艷異常。因為當地只有這種包年賞的紅紙?

「未晚先投宿,」她從樓窗口看見石庫門天井裡一角斜陽,一個豆腐擔子挑進來。裡面出來了一個年青的職員,穿長袍,手裡拿著個小秤,掀開豆腐上蓋的布,秤起豆腐來,一副當家過日子的樣子。

他鄉,他的鄉土,也是異鄉。

類似的例子還有很多:如《秧歌》第一章寫茅廁、店子、矮石牆,以及譚大娘買黑芝蔴棒糖一段,都見於〈異鄉記〉第五章;《秧歌》第六章寫「趙八哥」一節,則本於〈異鄉記〉第九章寫的「孫八哥」;《秧歌》第十一章把做年糕比作「女媧鍊石」,見〈異鄉記〉的第四章;《秧》第十二章寫殺豬,則出自〈異鄉記〉的第六章;《怨女》第二章寫銀娣外婆算命,見〈異鄉記〉的第二章。諸如此類的例子自然還有更多,但單憑這裡所引,已足證〈異鄉記〉是張愛玲下半生創作過程中一個重要的靈感來源了。甚至傳說中的《描金鳳》,前身會否也是這部〈異鄉記〉呢?

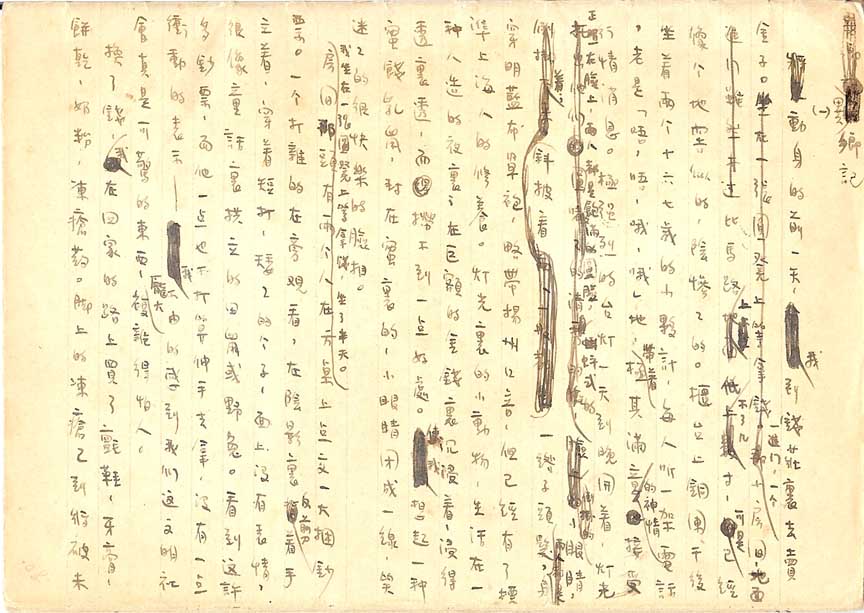

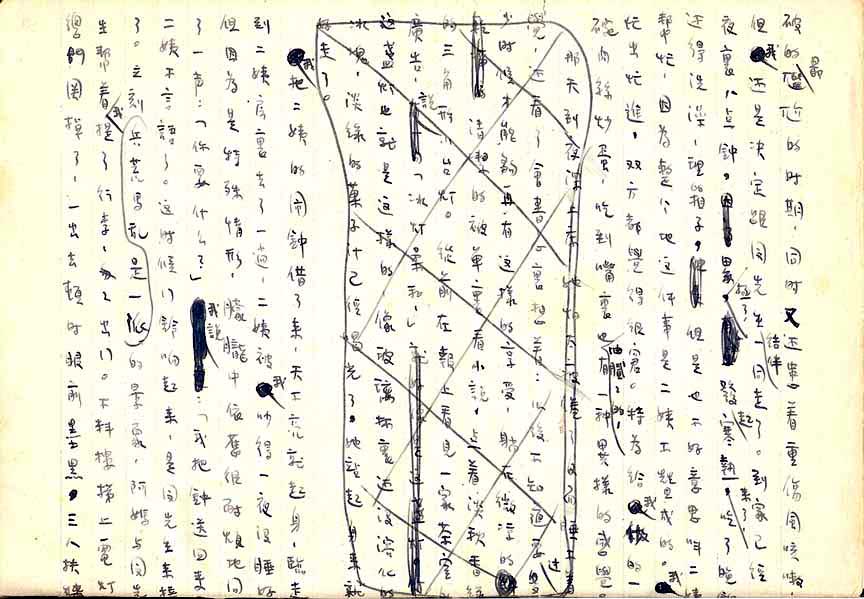

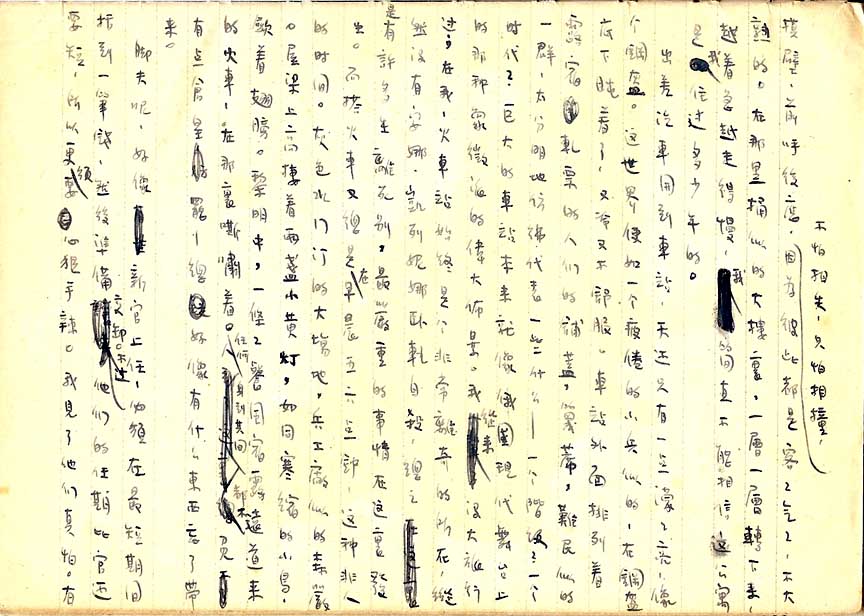

由於是未定稿,每一頁都東塗西抹的,漏洞在所難免:如第十章寫「正月底」上路,到第十二章反而時光倒流為「元宵節」。再加上筆記本殘缺不全,這部〈異鄉記〉的毛病是無庸諱言的。但基於以下兩個理由,我還是決定把它公之於世。

首先,〈異鄉記〉以張愛玲往溫州途中的見聞為素材,詳細補充了《小團圓》第九和第十兩章,而當中的情節及意象亦大量移植到日後的作品內。〈異鄉記〉的發表,不但提供了有關張愛玲本人的第一手資料,更有助我們了解她的寫作意圖及過程。

第二,張曾在五十年代初跟我母親鄺文美說:

除了少數作品,我自己覺得非寫不可(如旅行時寫的〈異鄉記〉),其餘都是沒法才寫的。而我真正要寫的,總是大多數人不要看的。

〈異鄉記〉──大驚小怪,冷門,只有你完全懂。

明知「大多數人不要看」,看了也不會「完全懂」,張愛玲還是覺得〈異鄉記〉「非寫不可」,足見此作在她心中的重大意義。如此說來,它對讀者無疑是一大挑戰。究竟它是「巔峰之作」,抑或「屢見敗筆」?作者又為什麼要「非寫不可」呢?我姑且不說,就留給大家自己判斷吧。

【註釋】

1.原稿經過塗改,隱約可見最初的題目是「異鄉如夢」。

2.作者沒有直接介紹自己,僅藉旁人之口告訴讀者她是「沈太太」。至於旅程路線,也是在遊記中逐漸透露,例如到手稿第四頁才明言起點是上海,到第七十三頁才提及要去永嘉(可知目的地是溫州)。但為什麼去溫州呢?作者只在第二章暗示過要找一位叫「拉尼」的人,似乎就是她的丈夫。由於稿件不全,她最後是否找到拉尼,找到後又發生什麼事,我們都無法知道。

異鄉記

一

動身的前一天,我到錢莊裏去賣金子。一進門,一個小房間,地面比馬路上低不了幾寸,可是已經像個地窖似的,陰慘慘的。櫃台上銅闌干後坐著兩個十六七歲的小夥計,每人聽一架電話,老是「唔,唔,哦,哦」地,帶著極其滿意的神情接受行情消息。極強烈的枱燈一天到晚開著,燈光正照在臉上,兩人都是飽滿的圓臉,蝌蚪式的小眼睛,斜披著一綹子頭髮,身穿明藍布罩袍,略帶揚州口音,但已經有了標準上海人的修養。燈光裏的小動物,生活在一種人造的夜裏;在巨額的金錢裏沉浸著,浸得透裏透,而撈不到一點好處。使我想起一種蜜餞乳鼠,封在蜜裏的,小眼睛閉成一線,笑迷迷的很快樂的臉相。

我坐在一張圓凳上等拿錢,坐了半天。房間那頭有兩個人在方桌上點交一大捆鈔票。一個打雜的在旁觀看,在陰影裏反剪著手立著,穿著短打,矮矮的個子,面上沒有表情,很像童話裏拱立的田鼠或野兔。看到這許多鈔票,而他一點也不打算伸手去拿,沒有一點衝動的表示──我不由的感到我們這文明社會真是可驚的東西,龐大複雜得怕人。

換了錢,我在回家的路上買了氈鞋、牙膏、餅乾、奶粉、凍瘡藥。腳上的凍瘡已到將破未破的最尷尬的時期,同時又還患著重傷風咳嗽,但我還是決定跟閔先生結伴一同走了。到家已經夜裏八點鐘,累極了,發起寒熱來了,吃了晚飯還得洗澡,理箱子,但是也不好意思叫二姨幫忙,因為整個地這件事是二姨不贊成的。我忙出忙進,雙方都覺得很窘。特為給我做的一碗肉絲炒蛋,吃到嘴裏也油膩膩的,有一種異樣的感覺。

我把二姨的鬧鐘借了來,天不亮就起身,臨走,到二姨房裏去了一趟,二姨被我吵得一夜沒睡好,但因為是特殊情形,朦朧中依舊很耐煩地問了一聲:「你要什麼?」我說:「我把鐘送回來。」二姨不言語了。這時候門鈴響起來,是閔先生來接了。立刻是一派兵荒馬亂的景象,阿媽與閔先生幫著我提了行李,匆匆出門。不料樓梯上電燈總門關掉了,一出去頓時眼前墨黑,三人扶牆摸壁,前呼後應,不怕相失,只怕相撞,因為彼此都是客客氣氣,不大熟的。在那黑桶似的大樓裏,一層一層轉下來,越著急越走得慢,我簡直不能相信這公寓是我住過多少年的。

出差汽車開到車站,天還只有一點濛濛亮,像個鋼盔。這世界便如一個疲倦的小兵似的,在鋼盔底下盹著了,又冷又不舒服。車站外面排列著露宿軋票的人們的舖蓋,篾蓆,難民似的一群,太分明地彷彿代表一些什麼──一個階級?一個時代?巨大的車站本來就像俄國現代舞台上的那種象徵派的偉大佈景。我從來沒大旅行過;在我,火車站始終是個非常離奇的所在,縱然沒有安娜.凱列妮娜臥軌自殺,總之是有許多生離死別,最嚴重的事情在這裏發生。而搭火車又總是在早晨五六點鐘,這種非人的時間。灰色水門汀的大場地,兵工廠似的森嚴。屋樑上高棲著兩盞小黃燈,如同寒縮的小鳥,歛著翅膀。黎明中,一條條餐風宿露遠道來的火車,在那裏嘶嘯著。任何人身處到其間都不免有點倉皇罷──總好像有什麼東西忘了帶來。

腳夫呢,好像新官上任,必須在最短期間找括到一筆錢,然後準備交卸。不過,他們的任期比官還要短,所以更需要心狠手辣。我見了他們真怕。有一個挑夫催促閔先生快去買票,遲了沒處坐。閔先生擠到那邊去了,他便向我笑道:「你們老闆人老實得很。」我坐在行李捲上,抬起頭來向他笑了一笑。當我是閔先生的妻子,給閔先生聽見了也不知作何感想,我是這樣的臃腫可憎,穿著特別加厚的藍布棉袍,裹著深青絨線圍巾,大概很像一個信教的老闆娘。

賣票處的小窗戶上面鑲著個圓形掛鐘。我看閔先生很容易地買了票回來,也同買電影票差不多。等到上火車的時候,我又看見一個摩登少婦嬌怯怯的攀著車門跨上來,寬博的花呢大衣下面露出纖瘦的腳踝,更加使人覺得這不過是去野餐。我開始懊悔,不該打扮得像這個樣子──又不是逃難。

火車在曉霧裏慢慢開出上海,經過一些洋鐵棚與鉛皮頂的房子,都也分不出是房屋還是貨車,一切都彷彿是隨時可以開走的。在上海邊緣的一個小鎮上停了一會,有一個敞頂的小火車裝了一車兵也停在那裏。他們在吃大餅油條,每人捏著兩副,清晨的寒氣把手凍得拙拙的,不大好拿。穿著不合身的大灰棉襖,他們一個個都像油條揣在大餅裏。人雖瘦,臉上卻都是紅撲撲的,也不知是健康的象徵還是凍出來的。有一個中年的,瘦長刮骨臉的兵,忽然從口袋裏抽出一條花紗帕子,抖開來,是個時髦女人的包頭,飄飄拂拂的。他賣弄地用來醒了醒鼻子,又往身邊一揣。那些新入伍的少年人都在那裏努力吃著,唯恐來不及,有幾個兵油子便滿不在乎,只管擎著油條東指西顧說笑,只是隔著一層車窗,聽不見一點聲音。看他們嘻嘻哈哈像中學生似的,卻在灰色的兵車上露出半身,我看著很難過。

中國人的旅行永遠屬於野餐性質,一路吃過去,到一站有一站的特產,蘭花豆腐乾、醬麻雀、粽子。饒這樣,近門口立著的一對男女還在那裏幽幽地,回味無窮地談到吃。那窈窕的長三型的女人歪著頭問:「你猜我今天早上吃了些什麼?」男人道:「是甜的還是鹹的?」女人想了一想道:「淡的。」男人道:「這倒難猜了!可是稀飯?」女人搖頭抿著嘴笑。男人道:「淡的……蓮心粥末是甜的,火腿粥末是鹹的──」女人道:「告訴你不是稀飯呀!」男人道:「這倒猜不出了。」旁聽的眾人都帶著鄙夷的微笑,大概覺得他們太無聊,同時卻又豎著耳朵聽著。一個冠生園的人托著一盤蛋糕擠出擠進販賣,經過一個黃衣兵士身邊卻有點胆寒,挨挨蹭蹭的。

查票的上來了。這兵士沒有買票,他是個腫眼泡長長臉的瘦子,用很侉的北方話發起脾氣來了。查票的是個四川人,非常矮,蟹殼臉上罩著黑框六角大眼鏡,腰板畢挺地穿著一身制服,代表抗建時期的新中國,公事公辦,和他理論得青筋直爆。兵士漸漸的反倒息了怒,變得嫵媚起來,將他的一番苦情娓娓地敘與旁邊人聽。出差費不夠,他哪來這些錢貼呢?他又向查票的央道:「大家都是為公家服務……」無奈這查票的執意不肯通融,兩人磨得舌敝唇焦,軍人終於花了六百塊錢補了一張三等票。等查票的一走開,他便罵罵咧咧起來:「媽的!到杭州──揍!到杭州是俺們的天下了,揍這小子!」我信以為真,低聲問閔先生道:「那查票的不知道曉得不曉得呢?到了杭州要吃他們的虧了。」閔先生笑道:「哪裏,他也不過說說罷了。」那兵士兀自有板有眼地喃喃唸著:「媽的──到杭州!」又道:「他媽的都是這樣!兄弟們上大世界看戲──不叫看。不叫看哪:搬人,一架機關鎗,啛爾庫嗤一掃!媽的叫看不叫看?──叫看!」他笑了。

半路上有一處停得最久。許多村姑拿了粽子來賣,又不敢過來,只在月台上和小姊妹交頭接耳推推搡搡,趁人一個眼不見,便在月台邊上一坐,將肥大的屁股一轉,溜到底下的火車道上來。可是很容易受驚,才下來又爬上去了。都穿著格子布短襖,不停地扭頭,甩辮子,撇嘴,竟活像銀幕上假天真的村姑,我看了非常詫異。

火車裏望出去,一路的景緻永遠是那一個樣子──墳堆、水車;停棺材的黑瓦小白房子,低低的伏在田隴裏,像狗屋。不盡的青黃的田疇,上面是淡藍的天幕。那一種窒息的空曠──如果這時候突然下了火車,簡直要覺得走頭無路。

多數的車站彷彿除了個地名之外便一無所有,一個簡單化的小石牌樓張開手臂指著冬的荒田,說道:「嘉潯,」可是並不見有個「嘉潯」在哪裏。牌樓旁邊有時有兩隻青石條櫈,有時有一隻黃狗徜徉不去。小牌樓立定在淡淡的陽光裏,看著腳下自己的影子的消長。我想起五四以來文章裏一直常有的:市鎮上的男孩子在外埠讀書,放假回來,以及難得回鄉下一次看看老婆孩子的中年人……經過那麼許多感情的渲染,彷彿到處都應當留著一些「夢痕」。然而什麼都沒有。

二

中午到了杭州,閔先生押著一挑行李,帶著他的小舅子和我來到他一個熟識的蔡醫生處投宿。蔡醫生的太太也是習護士的,兩人都在醫院裏未回。女傭招呼著先把行李搬了進來,他們家正在開飯,連忙添筷子,還又亂著揩枱抹凳。蔡醫生的一個十四五歲的兒子穿著學生制服,剃著陸軍頭,生得鼻正口方,陪著我們吃了粗糲的午飯,飯裏斑斑點點滿是穀子與沙石。只有那麼一個年青的微麻的女傭,胖胖的,忙得紅頭漲臉,卻總是笑吟吟的。我對於這份人家不由得肅然起敬。

請女傭帶我到解手的地方,原來就在樓梯底下一個陰暗的角落裏,放著一隻高腳馬桶。我伸手鉗起那黑膩膩的木蓋,勉強使自己坐下去,正好面對著廚房,全然沒有一點掩護。風颼颼的,此地就是過道,人來人往,我也不確定是不是應當對他們點頭微笑。

閔先生把我安插在這裏,他們郎舅倆另去找別的地方過夜了。蔡家又到了一批遠客,是從隣縣避難來的,拖兒帶女,網籃裏倒扣著猩紅洒花洋磁臉盆,網籃柄上掖著潮濕的毛巾。我自己有兩件行李堆在一張白漆長凳上──那顯然是醫院裏的傢俱,具有這一對業醫的夫婦的特殊空氣。我便在長凳上坐下,伏在箱籠上打瞌

𠋥。迷迷糊糊一覺醒來,已經是黃昏了,房間裏還是行裝甫卸的樣子,卸得遍地都是。一個少婦坐在個包裹上餵奶。玻璃窗上鑲著盤花鐵闌干,窗口的天光裏映出兩個少女長長的身影,都是棉袍穿得圓滾滾的,兩人朝同一個方向站著,馴良地聽著個男子高談闊論分析時局。這地方和上海的衖堂房子一點也沒有什麼兩樣,我需要特別提醒我自己我是在杭州了。

有個瘦小的婦人走出走進,兩手插在黑絲絨大衣袋裏,堆著兩肩亂頭髮,焦黃的三角臉,倒掛著一雙三角眼。她望望我,微笑著,似乎有詢問的意思。但是我忽然變成了英國人,彷彿不介紹就絕對不能通話的;當下只向她含糊地微笑著。錯過瞭解釋的機會,蔡太太從此不理會我了,我才又自悔失禮。好容易等到閔先生來了,給我介紹說:「這是沈太太,」講好了讓她在這裏耽擱兩天,和蔡太太一床睡,蔡先生可以住在醫院裏。蔡太太雖然一口答應了,面色不大好看。我完全同情她。本來太豈有此理了。

蔡太太睡的是個不很大的雙人床。我帶著童養媳的心情,小心地把自己的一床棉被摺出極窄的一個被筒,只夠我側身睡在裏面,手與腿都要伸得畢直,而且不能翻身,因為就在床的邊緣上。舖好了床,我就和衣睡下了,因為胃裏不消化,頭痛腦漲。女傭興匆匆上樓,把電燈拍地一開,叫道:「師母,吃飯!」我說我人不舒服,不吃飯了,她就又蹬蹬蹬下樓去了。在電燈的照射下,更可以覺得那一房傢俱是女主人最心愛的──過了時的摩登立體傢俱,三合板,漆得蠟黃,好像是光滑的手工紙糊的,漿糊塌得太多的地方略有點凸凹不平。衣櫉上的大穿衣鏡亮的如同香烟聽頭上拆下來的洋鐵皮,整個地像小孩子製的手工。樓上靜極了,可以聽見樓下碗盞叮噹,吃了飯便嘩啦啦洗牌,叉起麻將來。我在床上聽著,就像是小時候家裏請客叉麻將的聲音。小時候難得有時因為病了或是鬧脾氣了,不吃晚飯就睡覺,總覺得非常委曲。我這時候躺在床上,也並沒有思前想後,就自悽悽惶惶的。我知道我再哭也不會有人聽見的,所以放聲大哭了,可是一面哭一面豎著耳朵聽著可有人上樓來,我隨時可以停止的。我把嘴合在枕頭上,問著:「拉尼,你就在不遠么?我是不是離你近了些呢,拉尼?」我是一直線地向著他,像火箭射出去,在黑夜裏奔向月亮;可是黑夜這樣長,半路上簡直不知道是不是已經上了路。我又抬起頭來細看電燈下的小房間──這地方是他也到過的麼?能不能在空氣裏體會到……但是──就光是這樣的黯淡!

生命是像我從前的老女傭,我叫她找一樣東西,她總要慢條廝理從大抽屜裏取出一個花格子小手巾包,去掉了別針,打開來輕輕掀著看了一遍,照舊包好,放還原處,又拿出個白竹布包,用一條元色舊鞋口滾條捆上的,打開來看過沒有,又收起來;把所有的包裹都檢查點一過,她自己也皺起了眉毛說:「咦?」然而,若不是有我在旁邊著急,她決不會不耐煩的,她對這些東西是這樣的親切──全是她收的,她找不到就誰都不要想找得到。

蔡家也就是這樣的一個小布包,即使只包著一些破布條子,也顯然很為生命所重視,收得齊齊整整的。蔡太太每天早晨九點鐘在充滿了陽光的寢室裏梳洗完畢,把藍布罩衫肩上的頭皮屑劈劈拍拍一陣撣,就上醫院去了,她的大衣她留著在家裏穿。她要到夜飯前後方才回家,有時候晚上湊個兩圈麻將,否則她一天最快樂的時候是臨睡之前在床上刮辣鬆脆地吃上一大包榧子或麻花。她的兒子上學回來便在樓梯口一個小書房裏攻書,女傭常常誇說他們少爺在學校裏功課非常好。

那女傭雖然害痧眼斷送了一隻眼睛,還是有一種少女美,胖嘟嘟的,總穿著件稀皺的小花點子舊白布短衫。那衣裳黏在她身上像饅頭上的一層皮,尤其像饅頭底上濕𣎴𣎴的皮,印出蒸籠槓子的凸凹。我猜她只有十八九歲,她笑了起來,說:「哪裏?二十八了!」尾聲裏有一點幽怨。然而總是興興頭頭的,天不亮起來生煤爐,一天到晚只看見她高高舉起水壺,沖滿那匝著一道紅邊的籐殼大熱水瓶;隨時有客人來到,總有飯菜端上來,至不濟也有青菜下麵。吃了一頓又一頓,一次次用油抹布揩拭油膩的桌面。大家齊心戮力過日子,也不知都是為了誰。

下午,我倚在窗台上,望見隣家的天井,也是和這邊一樣的,高牆四面圍定的一小塊地方。有兩個圓頭圓腦的小女孩坐在大門口青石門檻上頑耍。冬天,都穿得袍兒套兒的,兩扇黑漆板門開著,珊瑚紅的舊春聯上映著一角斜陽。那情形使人想起丁玲描寫的她自己的童年。寫過這一類的回憶的大概也不止丁玲一個,這樣的情景彷彿生成就是回憶的資料。我呆呆的看著,覺得這真是「即是當時已惘然」了。

閔先生來了,我們在蔡家客堂裏坐地。有一對穿得極破爛的老夫婦,不知道是男主人還是女主人的親戚,來到他們家,雖然早已過了吃飯的時候,主人又不在家,傭人卻很體諒,立即搬上飯來。老兩口子對坐在斜陽裏,碗筷發出輕微的叮噹。一鍋剩飯,裝在鵝頭高柄紅漆飯桶裏,熱氣騰騰的,不知為什麼使我想起「黃粱初熟」。這兩個同夢的人,一覺醒來,早已忘了夢的內容,只是靜靜地吃著飯,吃得非常香甜。飯盛得結結實實的,一碗飯就像一隻拳頭打在肚子上。

那老頭子吃完飯,在這裏無事可做,徜徉了一會,就走了。

有琵琶聲,漸漸往這邊來了,遠迢迢叮呀咚地,在橫一條豎一條許多白粉牆的衖堂裏玲瓏地穿出穿進。閔先生說是算命的瞎子彈的。自古至今想必總有許多女人被這聲音觸動了心弦,不由得就撩起圍裙暗暗數著口袋裏的錢,想著可要把瞎子叫進來問問,雖然明知道自己的命不好。

我聽了半晌,忍不住說:「真好聽極了!我從來沒聽見過。」閔先生便笑著說:「要不要把他叫進來?他算起命來是邊彈邊唱的。」

女傭把那瞎子先生一引引了進來,我一看見便很驚異,那人的面貌打扮竟和我們的一個蘇幫裁縫一般無二。大約也是他們的職業關係,都是在女太太們手中討生活的,必須要文質彬彬,小心翼翼。肌肉一條條往下拖著的「獅子臉,」面色青黃。由於極度的忍耐,總帶著酸溜溜的微笑。女傭把一張椅子掇到門邊,說道:「先生,坐!」他像說書人似地捏著喉嚨應道:「噢噢!噢噢!」扶著椅背坐下了。

閔先生將他自己的八字報給他聽,他對閔先生有點摸不出是什麼路道,因此特別留了點神,輕攏慢撚彈唱起來。我悄悄的問閔先生說得可靈不靈,閔先生笑而不答。算命的也有點不得勁,唱唱,歇歇,顯然對他有所期待。他只是偏過頭去剔牙齒,冷淡地發了句話:「唔。你講下去。」算命的疑心自己通盤皆錯,索性把心一橫,不去管他,自把絃子緊了一緊,帶著蠅蠅的鼻音,唱道:「算得你年交十八春……」一年一年算下去,閔先生始終沒有半點表示,使算命的自以為一定謅得一點邊也沒有──這我覺得很殘酷,尤其是事後他告訴我說是算得實在很準的。大約這就是內地的大爺派頭。

他付錢之前說:「有沒有什麼好聽點的曲子彈一隻聽聽?」算命的彈了一隻「毛毛雨」。雖然是在琵琶上,聽了半闕也就可以確定是「毛毛雨」了。

那老媽媽本來在旁邊聽著他給閔先生算命的,聽上癮來了,他正要走,又把他叫住了。她顯然是給瞎子算慣了命的,她和他促膝坐著,一面聽著,一面不住的點頭,說「唔,唔,」彷彿一切皆不出她所料。被稱為「老太太」她非常受用。她穿著淡藍破棉襖,紅眼邊,白頭髮,臉上卻總是笑嘻嘻的,大概因為做慣了窮親戚的緣故,一天到晚都得做出愉快的樣子。

算命的告訴她:「老太太,你就吃虧在心太直,受人欺……」這是他們的套語,可以用在每一個女人身上的,不管她怎樣奸刁,說她「心直口快,吃人的虧」她總認為非常切合的。這老媽媽果然點頭不迭,用鼓勵的口吻說:「唔,唔……」釘眼望著他,他又唱上一段。她便又追問道:「那麼,到底歸根結局是怎樣的呢?」我不由得倒抽了口涼氣,想道:「一個七八十歲的人,好像她這時候的貧窮困苦都還是不算數的──她還另有一個歸根結局哩!」那算命的被她逼迫不過,也微微嘆了口氣,強打精神答道:「歸根結局倒還是好的呢!」推算出來,她有一個兒子可靠,而這兒子是好的。我想總不會太好,要不然也不會讓她落到這樣的地步。然而那老媽媽只是點頭,說:「唔,唔。……你再講呢!」那算命的乾笑了一聲,答道:「老太太,再講倒也沒有什麼講的了呢!」我覺得這句話非常刺心,我替那老媽媽感到羞赧,同時看這算命先生和老太太們纏慣了的無可奈何的憔悴的臉色,也著實可憐。

閔先生的小舅子從來沒到過杭州,要多玩幾天。我跟著他們一同去遊湖。走出來,經過衖堂,杭州的衖堂房子不知為什麼有那樣一種不祥之感──在淡淡的陰天下,黑瓦白房子無盡的行列,家家關閉著黑色的門。

衖堂外面有個小河溝。淡綠的大柳樹底下,幾個女人穿著黑蒼蒼的衣服,在墨黑的污水裏浣衣。一張現成的風景畫,但是有點骯髒,濕膩膩的,像是有種「奇人」用舌頭蘸了墨畫出來的。

來到湖邊,閔先生的舅子先叫好了一隻船,在那裏等著,船上的一張籐桌上也照例放著四色零食:榧子、花生、乾癟的小橘子和一種極壞的紙包咖啡糖。也像冬天的西湖十景,每樣都有在那裏,就是不好。

船劃到平湖秋月──或者是三潭印月──看上去彷彿是新鏟出來的一個土坡子,可能是兆丰公園裏割下來的一斜條土地。上面一排排生著小小的樹,一律都向水邊歪著。正中一座似廟非廟的房屋,朱紅柱子。船靠了岸,閔先生他們立刻隱沒在朱紅柱子的迴廊裏,大約是去小便。我站在渡頭上,簡直覺得我們普天之下為什麼偏要到這樣的一個地方來。

此後又到了一個地方,如果剛才是平湖秋月,那麼現在就是三潭印月了。這一次閔先生的舅子從船立起身的時候,給座位上一粒釘絆住了,把他簇新的黃卡其空軍袴子撕破了一塊。閔先生代他連呼心痛不置,他雖然豪氣縱橫地不甚理會,從此遊興頓減,哪裏也不想去了,一味埋頭吃榧子,吃得橫眉豎目的。

小船划到外湖的寬闊處,湖上起了一層白霧,漸漸濃了。難得看見一兩隻船,只是一個影子,在白霧裏像個黑螞蟻,兩隻槳便是螞蟻腳,船在波中的倒影卻又看得很清楚,好像另有個黑蟻倒過來蠕蠕爬著。天地間就只有一倒一順這幾個小小的螞蟻。自己身邊卻有那酥柔的水聲,偶而「嘓」地一響,彷彿它有塊糖含在嘴裏,隔半天咽上一口溶液。我第一次感到西湖的柔媚,有一種體貼入微的姬妾式的溫柔,略帶著點小家氣,不是叫人覺得難以消受的。中國士大夫兩千年來的綺夢就在這裏了。霧濛濛的,天與水相偎相倚,如同兩個小姊妹薰香敷粉出來見客,兩人挨得緊緊的,只為了遮蔽自己。在這一片迷茫中,卻有一隻遊船上開著話匣子,吱吱呀呀刺耳地唱起流行歌來。在這個地方,古時候有過多少韻事發生,至今還纏綿不休的西湖上,這電影歌曲聽上去簡直粗俗到極點,然而也並無不合,反倒使這幅圖畫更凸出了。

我們在館子裏吃了晚飯,先送我回家。經過杭州唯一的一條大馬路,倒真是寬闊得使人詫異,空蕩蕩的望不到頭。這不聚氣的地方是再也繁華不起來的,霓虹燈電燈都成了放射到黑洞洞的天空裏的烟火花炮,好像眼看著就要紛紛消滅了。我很注意地看櫥窗裏強烈的燈光照出的綉花鞋,其實也不過是上海最通行的幾個樣子,黑緞子鞋頭單綉一朵雪青蟹爪菊,或是個醬紅圓壽字,綠色太極圖。看到這些熟悉的東西,我不禁對上海有咫尺天涯之感了。

隨後漸漸走入黑暗的小街小巷,一腳高一腳低,回到蔡家。樓上有一桌牌,閔先生他們就在樓下坐了一會,我倒了兩杯開水上來,我自己也捧了一杯開水,坐在昏黃的燈光下。我對他們並沒有多少友誼,他們對我也不見得有好感,可是這時候我看見他們總覺得有一種依戀。

在蔡家住了三四天,動身的前夜,我把行李整理好了,早早上床睡了,蔡太太在我身邊兀自擁被坐著,和打地舖的親戚們聊天,吃宵夜,忽然有人打門,女傭問:「什麼人?」答道:「我!」蔡太太她們還在那裏猜度不知是誰這時候跑了來,我早已聽出來是閔先生。閔先生帶了兩蒲包糖菓來送給蔡太太,因為這兩天多有打攪。兩人客氣了一會,蔡太太就在枕上打開蒲包,拈了些出來嚐嚐。閔先生笑著說:「明天要走了。……要走了,下次來一定陪蔡太太打牌。──沈太太已經睡了麼?」我面朝裏躺著。聽到閔先生的聲音,彷彿見了親人似的,一喜一悲,我一直算是睡著了沒作聲,可是沿著枕頭滴下眼淚來了。

[...]

在〈異鄉記〉第九章,張愛玲寫道:

一大早上路,天氣好到極點,藍天上浮著一層肥皂沫似的白雲。沿路一個小山岡子背後也露出一塊藍天,藍得那麼肯定,如果探手在那土岡子背後一掏,一定可以掏出一些什麼東西。

《小團圓》第十章的首段明顯由上文演變而來:

過了年大雪堵住了路不能走。好容易路通了,一大早坐著山轎上路,積雪的山坡後的藍天藍得那樣,仿佛探手到那斜坡背後一掏一定掏得出一塊。

〈異鄉記〉第十二章其中兩段是這樣的:

四面海闊天空,只有十萬八千里外的一個灼熱的銅盆大小的太陽是一個確實存在的東西,和我臉對臉,面紅耳赤地遙遙相對。

獨輪車在黃土道上走著,緊挨著右首幾丈高的淡紫色的巖石,石頭縫裡生出叢樹與長草。連台本戲裡常常有這樣的一幕佈景的,這巖石非常像舊式舞台上的「硬片——」不知道為什麼有那樣一種不真實的感覺。

這兩節文字分別見於原稿的第七十五和七十八頁,但到了《小團圓》第十章則黏合為一段:

改乘獨輪車,她這輛走在前面,曠野裡整天只有她與一個銅盆似的太陽,臉對臉。曬塌了皮,尻骨也磨破了。獨輪車又上山,狹窄的小徑下臨青溪,傍山的一面許多淡紫的大石頭,像連台本戲的佈景。

除了《小團圓》,〈異鄉記〉的痕跡也散見於張愛玲的其他作品。例如〈異鄉記〉第十章說:

極大的青石橋,頭上的天陰陰地合下來,天色是鴨蛋青,四面的水白漫漫的。下起雨來了,毛毛雨,有一下沒一下地舐著這世界。

這個微雨的特殊意象,在《赤地之戀》第七章中被改為火炬,變得更加生動貼切:

他遠遠看見前面火炬的行列在寒雨中行進,火炬頭上的黃紅色的火舌頭縮得很小,在雨中流竄著,舐著那灰色的空白的天,像狗舌頭惘惘舐著空碟子,有一下沒一下。

又例如《半生緣》第一章寫世鈞冒雨替曼楨到郊外找手套:

那一天從郊外回到廠裏去,雨一直下得不停,到下午放工的時候,才五點鐘,天色已經昏黑了。也不知道是怎麼樣一種朦朧的心境,竟使他冒著雨重又向郊外走去。泥濘的田隴上非常難走,一步一滑。還有那種停棺材的小瓦屋,像狗屋似的,低低地伏在田隴裏,白天來的時候就沒有注意到,在這昏黃的雨夜裏看到了,卻有一種異樣的感想。

《秧歌》第二章寫金根在田徑上走:

路邊時而有停棺材的小屋,低低地蹲伏在田野裡。家裡的人沒有錢埋葬,就造了這簡陋的小屋,暫時停放著。房子不比一個人的身體大多少,但是也和他們家裡的房子一樣,是白粉牆、烏鱗瓦。不知道怎麼,卻也沒有玩具的意味。而是像狗屋,讓死者像忠心的狗一樣,在這裡看守著他摯愛的田地。

世鈞和金根望到的,原來都是作者乘火車時的窗外景物,見〈異鄉記〉第一章:

火車裡望出去,一路的景緻永遠是那一個樣子——墳堆,水車;停棺材的黑瓦小白房子,低低的伏在田隴裏,像狗屋。

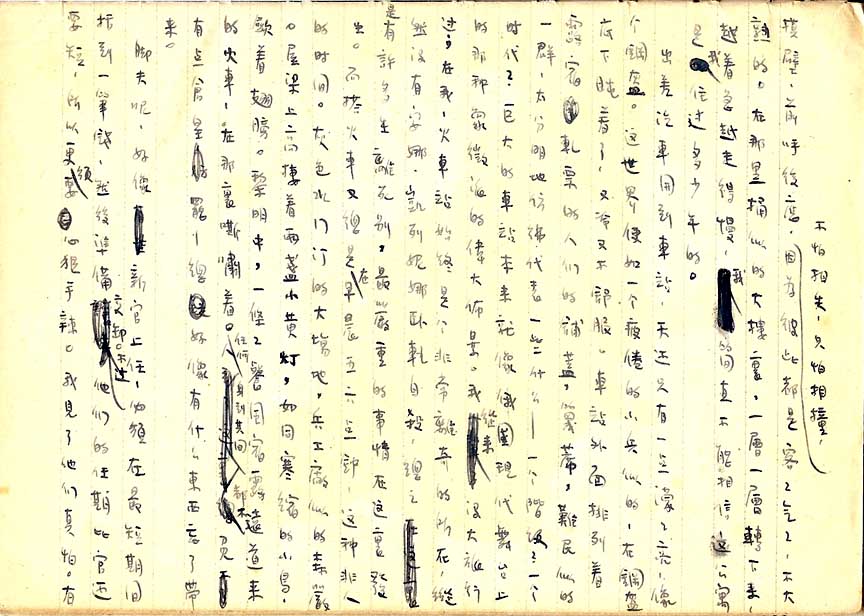

自去年《小团圆》出版之后,对张爱玲轶文旧作的挖掘、出版进入了一个高潮。除了去年出版的《小团圆》和《重访边城》外,等待刊印的张爱玲重要作品还包括《雷峰塔》、《易经》等。最新一期的台湾《皇冠》杂志则刊登了张爱玲残稿《异乡记》,张爱玲遗产继承人宋淇夫妇的儿子宋以朗在介绍该文的文章中写道,“《异乡记》其实就是她在1946年头由上海往温州找胡兰成的途中所写的札记。”据悉,《异乡记》中文简体版单行本将很快将由十月文艺出版社出版。

手稿校对中

简体版即将出版

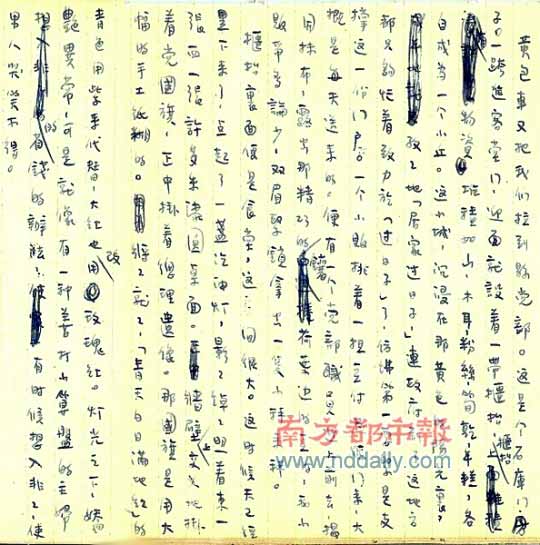

宋以朗早已在张爱玲的遗物中发现写于1946年的《异乡记》手稿,但手稿并不完整,共八十页写在笔记本上。宋以朗在同期《皇冠》杂志上的文章《关于异乡记》中介绍,“这是以第一人称叙事的游记体散文,讲述一位沈太太(即叙事者)由上海到温州途中的见闻。现存十三章,约三万多字,到第八十页便突然中断,其余部分始终也找不着。因为从未有人提及它,当初我对这残稿便不怎样留意,只搁在一旁暂且不管。直到几年后,我才慢慢发现它的真正意义。”由于《异乡记》是未定残稿,每一页都东涂西抹,笔记本也残缺不全,原稿经过涂改,隐约可见最初的题目是“异乡如梦”。

张爱玲研究者止庵昨天表示,目前他正在校这篇张爱玲文章,《异乡记》中文简体版单行本将在比较快时间内出版,“《异乡记》大概创作于1946年左右,一般来说张爱玲擅长写城市和大户人家的经历,对农村比较陌生,而这篇《异乡记》就完全写了一个农村经历,这也说明张爱玲确实体验过农村生活。”

《异乡记》与多部

张爱玲作品互文

在文本上,《异乡记》与张爱玲的《华丽缘》和《小团圆》形成互文。宋以朗说,“如《小团圆》第九章便跟1947年的散文《华丽缘》如出一辙。而《华丽缘》的闵少奶奶,又令我想起《异乡记》的闵先生和闵太太,难道《华丽缘》是《异乡记》的一个段落?”“但肯定的是,《华丽缘》与《异乡记》的故事背景是完全一致的。既然《小团圆》和《华丽缘》都跟张爱玲的个人经历息息相关,那么我们几乎可以断定,《异乡记》其实就是她在1946年头由上海往温州找胡兰成途中所写的札记了。” 《异乡记》中的叙述者是沈太太,她长途跋涉去找一个叫“拉尼”的男人,宋以朗说,“拉尼”应该是“Lanny”的音译,而胡兰成名字拼音是“Lancheng”。在文中,张爱玲写到了参加“菊生”的婚礼,“似乎暗示‘兰成’及其小名‘蕊生’。” 止庵也说,“这篇文章基本就是当年张爱玲去温州的个人记录。”

《异乡记》具有很强的自传性,记录了张爱玲人生经历中的一个转折点,而这段经历的变体又不断出现在其他作品中。据宋以朗在《关于异乡记》里介绍,《异乡记》与《小团圆》有多处相似场景的描写,而张爱玲后期的作品《秧歌》、《怨女》等中不少人物和情节都已经在《异乡记》里出现。“《异乡记》是张爱玲下半生创作过程中一个重要的灵感来源了。”宋以朗写道。也有研究者认为,《异乡记》与张爱玲的《秧歌》关系也十分密切。

对于为何将张爱玲这篇残稿公开发表,宋以朗在《关于异乡记》中做了说明,“首先,《异乡记》以张爱玲往温州途中的见闻为素材,详细补充了《小团圆》第九和第十两章,而当中的情节及意象亦大量移植到日后的作品内。《异乡记》的发表,不但提供了有关张爱玲本人的第一手资料,更有助我们了解她的写作意图及过程。第二,张曾在上世纪五十年代初跟我母亲邝文美说:‘除了少数作品,我自己觉得非写不可(如旅行时写的《异乡记》),其余都是没法才写的。而我真正要写的,总是大多数人不要看的。’”

今年是张爱玲诞辰90周年,张爱玲其他遗作也在今年排上出版日程,而在大陆、台湾和香港三地的系列纪念研讨会也都在策划中。其中,香港浸会大学将在今年9月举办以“传奇、性别、系谱”为主题的一连串纪念活动,包括“张爱玲绘画展”、“张爱玲手稿及书信展”、“张爱玲电影工作坊”、“张爱玲诞辰

90周年国际学术研讨会”等。

(聯合報)

張愛玲「異鄉記」 探胡蘭成那一段 陳宛茜 2010.04.08

「小團圓」去年熱賣八十萬冊,讓張愛玲與胡蘭成的戀情備受關注。趕在張愛玲自傳「雷峰塔」推出前,皇冠將出版張愛玲未完成遊記「異鄉記」,隱約透露她到溫州探訪胡蘭成的心路歷程。

今年是張愛玲逝世十五年,香港大學四月中旬推出張愛玲自傳「雷峰塔」英文版,中文版皇冠九月推出。

「異鄉記」講述「沈太太」由上海到溫州途中的見聞,三萬多字,但手稿到了第八十頁便突然中斷。張愛玲文學遺產執行人宋以朗表示,二○○三年他自美返港後,在家中找到幾箱張愛玲遺物,包括異鄉記手稿。宋以朗認為,異鄉記應是張愛玲一九四六年初,從上海前往溫州探訪胡蘭成途中寫的。

張愛玲曾對摯友鄺文美提到:「除了少數我覺得非寫不可(如異鄉記),其餘都是沒法才寫的。而我真正要寫的,總是大多數人不要看的。」明知大多數人不要看,卻還覺得非寫不可,可見異鄉記對張愛玲的重要性。

(中國時報)

張愛玲《異鄉記》 探胡蘭成那路途 林欣誼 2010.04.09

去年四月張愛玲自傳式小說《小團圓》問世,揭露她與胡蘭成的愛恨情仇,引起轟動。如今,張愛玲的未完成遺作《異鄉記》就要出版。張愛玲文學遺產執行人宋以朗表示,「我們幾乎可以斷定,《異鄉記》其實就是她在一九四六年頭由上海往溫州找胡蘭成途中所寫的札記。」

與其說是這部未完成的小說遺作,不如說這是張愛玲構思階段的筆記。只是,張愛玲的魅力太強,從《小團圓》發表後,張愛玲作品都被拿來與她的真實生活對照,就連《異鄉記》這部斷簡殘篇也不例外。

80頁筆記 訴上海到溫州見聞

《異鄉記》約三萬四千字,以沈太太的第一人稱描寫她從上海到溫州的沿途見聞,將收錄在重新編輯的散文集《對照記》中。

宋以朗表示,他二○○三年從家中幾箱張愛玲遺物中,找到題為《異鄉記》的八十頁筆記本,原本他不怎麼留意,後來重讀了其他作品後,才發現《異鄉記》不僅與另一作品《華麗緣》背景一致,還補充了《小團圓》第九、第十章內容,文中情節也大量移植到日後的作品內。

宋以朗認為《異鄉記》不但記錄了張愛玲人生中某段關鍵日子,更是她日後創作時不斷參考的藍本,自傳性質濃厚。例如文中敘事者沈太太要去見的人叫「拉尼」,音譯自英文名「Lanny」,令人聯想起胡蘭成的「Lancheng」。宋以朗也說,張愛玲也在五○年代寫給他母親鄺文美的信中談到,《異鄉記》是部她「非寫不可」、即使「大多數人不要看」的作品。

《異鄉記》以「動身的前一天,我到錢莊裏去賣金子。」開頭。宋以朗指出,敘事者並未透露她要去哪,僅隱約提到從上海出發,「到七十三頁才提到要去永嘉,可知目的地是溫州。」不過,在沈太太尚未抵達溫州前,文章便嘎然而止。

徬徨黑夜 她滿心直奔「拉尼」

在這部殘槁中,時序有些錯亂,敘事者也沒有交代為何要去溫州,然而寫途中風景、人物世情,仍充滿張愛玲一貫的犀利與滄桑。

她寫火車沿途:「不盡的青黃的田疇,上面是淡藍的天幕。那一種窒息的空曠─如果這時候突然下了火車,簡直要覺得走頭無路。」或在借住朋友家中,她在床上悽悽惶惶地哭了起來:「我把嘴合在枕頭上,問著:『拉尼,你就在不遠么?』…我是一直線地向著他,像火箭射出去,在黑夜裏奔向月亮;可是黑夜這樣長,半路上簡直不知道是不是已經上了路。」

張愛玲與胡蘭成於一九四四年在上海結婚,隔年胡蘭成輾轉逃往南京、浙江諸暨,年底出發到溫州。一九四六年二月張愛玲前往溫州探視,在溫州待了約廿天,然而胡蘭成在往溫州前已與另一女子范秀美同居,一九四七年張愛玲寫信與胡蘭成離婚。

(南都网)

张爱玲《异乡记》台湾首刊 描写农村杀猪过年 田志凌 2010.04.13

今年是张爱玲逝世十五周年。日前最新一期台湾《皇冠》杂志刊登了张爱玲的轶文残稿《异乡记》,其书稿即将由台湾皇冠出版社出版。记者获悉,该书的简体中文版已在紧锣密鼓的出版过程中,最晚下半年也可以与内地读者见面。负责校订这部书稿的张爱玲研究专家止庵称,《异乡记》是张爱玲在1946年初由上海往温州寻找胡兰成的途中所写的札记,共计三万多字。“文字非常精致,漂亮,是张爱玲早年作品的风格。”此外,张爱玲未刊的遗稿《雷峰塔》英文版将于4

月中旬由香港大学出版社出版,中文版则由皇冠出版社于今年9月推出。

下半生创作的灵感来源

《异乡记》讲述“沈太太”由上海到温州途中的见闻,但手稿到了八十页就突然中断。止庵称,他看到笔记本最后一个字被填满,之后就中断了“也许还有另一个笔记本”。

据悉,《异乡记》的内容相当于《小团圆》第十章的前八个自然段。但《小团圆》中这部分内容一共只有一千多字,《异乡记》则写了三万多字。

“张爱玲先写了《异乡记》,之后以这个为材料,写了很多东西。《十八春》、《秧歌》、《怨女》等作品都使用过《异乡记》的材料,尤其是《秧歌》,很多段落就是从《异乡记》的某些段落改写的。”止庵说,《异乡记》的语言非常细腻、精美,本身是一部好作品,也可以说它是张爱玲后来很多作品的素材。

张爱玲文学遗产执行人宋以朗曾表示,发表这篇轶稿的原因是,“《异乡记》的发表,不但提供了有关张爱玲本人的第一手资料,更有助我们了解她的写作意图及过程……《异乡记》是张爱玲下半生一个重要的灵感来源”。

张爱玲曾在上世纪五十年代初跟宋邝文美说:“除了少数我觉得非写不可(如《异乡记》),其余都是没法才写的。而我真正要写的,总是大多数人不要看的。”由此可见《异乡记》对张爱玲的重要性。

张爱玲写农村杀猪、过年

止庵昨天告诉记者,以前一般认为张爱玲擅长写上海都市和大户人家的生活,对农村比较陌生,而《异乡记》则完全写农村经历,“柯灵曾说张爱玲未到过农村一步,怎么能写农村?现在看来张爱玲是有农村经验的。”

止庵说,从《异乡记》可以看出,张爱玲一路走了好几个月,沿途在农村留宿,有的地方一待就是一个月。在《异乡记》中记录了农村过年、杀猪、农民的生活等细节。后来《秧歌》里面有一段写杀猪的,就跟《异乡记》一模一样。张爱玲过去的作品很少写到底层人,但《异乡记》里写到火车上的士兵、农民、逃难的人和开小店的人等等。“能看出张爱玲对底层普通人的同情。”止庵引用了贾樟柯的说法,这是“张爱玲经验之外的经验”“

止庵称,过去以为张爱玲在1945年到1947年之间,只写过《不了情》和《华丽园》两部作品,《异乡记》的发现填补了一个空白。书中有修改痕迹,很明显可以看出是为《秧歌》改的。给一些人物改的名字,就是后来《秧歌》里的人物名字。

此外记者获悉,张爱玲未刊的遗稿《雷峰塔》英文版将于4月中旬由香港大学出版社出版,中文版则由皇冠出版社于今年9月推出。据宋以朗介绍,《易经》本来是一本书,后来被分为两本,上半的《雷峰塔》讲述上海童年家庭故事,与《私语》、《小团圆》有重复的地方;下半的《易经》讲述抗战故事,与《烬余录》、《对照记》有重复。

(钱江晚报)

小资教母笔下的农村,也有腔调 2010.04.14

自去年《小团圆》出版之后,对张爱玲轶文旧作的挖掘、出版进入了一个高潮。近日,最新一期的台湾《皇冠》杂志刊登了张爱玲残稿《异乡记》,张爱玲遗产继承人宋淇夫妇的儿子宋以朗在介绍文章中写道,“《异乡记》其实就是她在1946年初由上海往温州找胡兰成途中所写的札记。”

“文字非常精致、漂亮,是张爱玲早年作品的风格,文中情感很饱满。”负责校订这部书稿的张爱玲研究专家止庵昨天接受本报记者采访时抑制不住地激动,“张爱玲一路走了好几个月,沿途在农村留宿,记录了农村过年、杀猪、农民的生活等细节,这是为数不多的张爱玲作品中写到底层人的故事,你会发现,原来张爱玲写农民也这么有味道。”

这次写的是火车上的士兵、农民

止庵花了整整两个星期来专心校对这本八十页的手稿,很辛苦但是很兴奋。“从来没看到过张爱玲描写农村生活,没想到这么精彩,真的是一种全新的阅读体验。”止庵昨天告诉记者,以前一般认为张爱玲擅长写上海都市和大户人家的生活,对农村比较陌生,而《异乡记》则完全写农村经历,“柯灵曾说张爱玲未到过农村一步,怎么能写农村?现在看来张爱玲是有农村经验的。”

止庵说,从《异乡记》可以看出,张爱玲一路走了好几个月,沿途在农村留宿,有的地方一待就是一个月。止庵很欣赏张爱玲在《异乡记》里写杀猪的一段,还当场给记者背诵了一句张爱玲在文中很有才情的句子――“猪开始叫,叹息一声,这些人无理可喻。”

“张爱玲过去的作品很少写到底层人,但《异乡记》里写到火车上的士兵、农民、逃荒的人和开小店的人……能看出张爱玲对底层普通人的同情。”止庵引用了贾樟柯的说法,这是“‘张爱玲经验’之外的经验”。

最初的题目是“异乡如梦”

《异乡记》讲述“沈太太”由上海到温州途中的见闻,但手稿到了八十页就突然中断。止庵称,他看到笔记本最后一个字被填满,之后就中断了,“也许还有另一个笔记本”。

因此,现在出版的《异乡记》仍然是残稿,“很遗憾,但是找了这么多年下一本笔记本仍然没找到,看来希望很渺茫。”

《异乡记》中的叙述者是沈太太,她长途跋涉去找一个叫“拉尼”的男人,宋以朗说,“拉尼”应该是“Lanny”的音译,而胡兰成名字拼音是 “Lancheng”。在文中,张爱玲写到了参加“菊生”的婚礼,“似乎暗示‘兰成’及其小名‘蕊生’。”止庵也说,“这篇文章基本就是当年张爱玲去温州的个人记录。”

宋以朗说,由于《异乡记》是未定残稿,每一页都东涂西抹,笔记本也残缺不全,原稿经过涂改,隐约可见最初的题目是“异乡如梦”。

中文简体版两个月后出版

宋以朗曾表示,发表这篇轶稿的原因是,“《异乡记》的发表,不但提供了有关张爱玲本人的第一手资料,更有助我们了解她的写作意图及过程……《异乡记》是张爱玲下半生一个重要的灵感来源”。

张爱玲曾在上世纪五十年代初跟宋邝文美说:“除了少数我觉得非写不可(如《异乡记》),其余都是没法才写的。而我真正要写的,总是大多数人不要看的。”由此可见《异乡记》对张爱玲的重要性。

“《异乡记》中文简体版单行本估计两个月后可以出版。另外,张爱玲未刊发的遗稿《雷峰塔》英文版明天就将由香港大学出版社出版发行。”止庵说。

另一位张爱玲研究专家陈子善告诉记者,今年是张爱玲诞辰八十周年、逝世十五周年,所以会有一批遗稿出版,“因为她出生和逝世都在九月,所以到时候会集中出现。”

(东方早报)

《异乡记》杂谈 止 庵 2010.04.18

张爱玲在《惘然记》中说:“此外还有两篇一九四○年间的旧作。《联合报》副刊主编痖弦先生有朋友在香港的图书馆里旧杂志上看到,影印了两篇,寄来问我是否可以再刊载。一篇散文《华丽缘》我倒是一直留着稿子在手边,因为部分写入《秧歌》,迄未发表。”对此我曾有疑问:第一,1947年4月《华丽缘》在《大家》第一期揭载,杂志“编后”将该篇当作“张爱玲小姐的小说”“郑重向读者介绍”,并说:“张爱玲小姐除掉出版了《传奇》增订本和最近为文华影片公司编写《不了情》剧本,这二三年之中不曾在任何杂志上发表过作品,《华丽缘》是胜利以后张小姐的‘试笔’,值得珍视。”然而作者自己却称之为“散文”。第二,《华丽缘》并无“部分写入”《秧歌》,说它“迄未发表”也与“在旧杂志上看到”抵牾。

现在看到张爱玲的遗作《异乡记》,我才明白“一直留着稿子在手边”、“迄未发表”、“部分写入《秧歌》”的,其实是《异乡记》。《华丽缘》与《异乡记》性质相当,乃纪实作品,所以说是“散文”而非“小说”。

《华丽缘》与《异乡记》写的都是张爱玲1946年初从上海去温州途中的见闻。宋以朗提到《异乡记》“只第九章有一句提及《华丽缘》的社戏,却没有详细描写”,那一句是:“这两天,周围七八十里的人都赶到闵家庄来看社戏。”作者将此单独写成《华丽缘》交付发表,而《异乡记》只保留下来一个写满八十页的笔记本,后面部分已经遗失。

作者后来写《小团圆》,第九章系由《华丽缘》删节而成;第十章前八个自然段与《异乡记》残稿内容相合,不过简略多了。

《华丽缘》被《大家》误认为小说,编者除了不了解所写内容并非虚构——外人大概根本不知道作者曾有温州之行——还可能将文中的“我”当作小说的第一人称叙述者了,以为就像张爱玲著《殷宝滟送花楼会》中的“我”。那实际上还是一个人物,虽然那里“我”被殷宝滟径直称作“爱玲”。而《华丽缘》以及《异乡记》中的“我”,其实是作者自己。

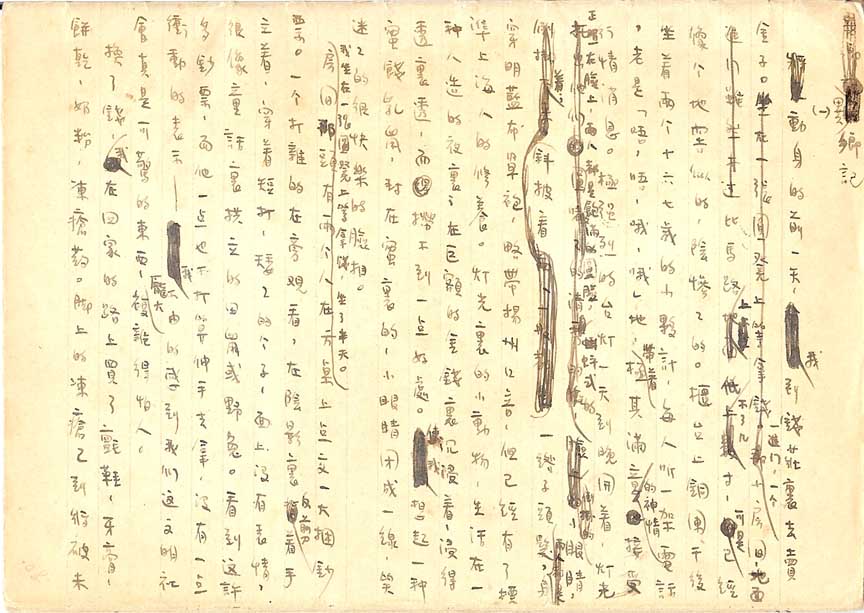

查看《异乡记》手稿,前两页和第三页开头,“我”系涂改而成。最初或有名字,但已无法辨认;或写作“她”。从第三页起,直接写作“我”了。第二章中

“我”还有个“沈太太”的称呼,共出现两次:

“好容易等到闵先生来了,给我介绍说:‘这是沈太太,’讲好了让她在这里耽搁两天,和蔡太太一床睡,蔡先生可以住在医院里。”

“闵先生笑着说:‘明天要走了。……要走了,下次来一定陪蔡太太打牌。──沈太太已经睡了么?’我面朝里躺着。听到闵先生的声音,仿佛见了亲人似的,一喜一悲,我一直算是睡着了没作声,可是沿着枕头滴下眼泪来了。”

显然“沈太太”只是文中闵先生对别人的说法,亦即后文所说“依照闵先生所编的故事,我是一个小公务员的女人,上×城去探亲去的”,是对“我”的身份的一种掩饰。在前一例中,在“沈太太”之后特地用了一个“她”字,仿佛暗示“我”对此并不认同。

不过就像《华丽缘》中的“闵少奶奶”,《异乡记》中其他人物也都不用真名。“闵先生”,据胡兰成著《今生今世》,真名叫斯颂远;此外姑姑写作“二姨”、胡兰成被“我”称为“拉尼”等等,倒近乎小说写法了。至于文中的地名,多半都是真的,写作“永浬”以及“×城”、“××”者,也许是当时她没听清楚,或没记清楚;只有一个“闵家庄”,大概是依从“闵先生”而取的名字,《今生今世》只说那里是“斯宅”。

宋以朗说:“重看了张爱玲部分作品后,我终于明白《异乡记》的两重意义:它不但详细记录了张爱玲人生中某段关键日子,更是她日后创作时不断参考的一个蓝本。”《异乡记》作为素材,先后被张爱玲用进《半生缘》、《秧歌》、《赤地之恋》、《怨女》和《小团圆》中。

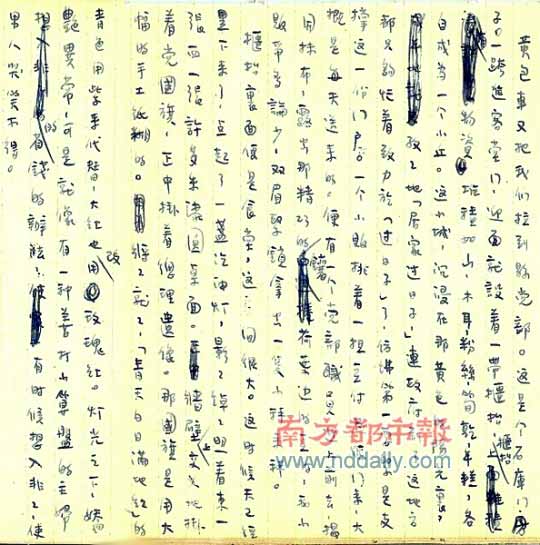

这里最重要的,可能还是《异乡记》“部分写入《秧歌》”。宋以朗列举了“如《秧歌》第一章写茅厕、店子、矮石墙,以及谭大娘买黑芝麻棒糖一段,都见于《异乡记》第五章;《秧》第六章写‘赵八哥’一节,则本于《异》第九章写的‘孙八哥’;《秧》第十一章把做年糕比作‘女娲炼石’,见《异》的第四章;《秧》第十二章写杀猪,则出自《异》的第五章”,而《异乡记》手稿第七章某些修改痕迹,显然是后来“写入”《秧歌》第五章时留下的。

如手稿第四十二页,最初写道:“晒着太阳,女人腰里痒起来,掀起棉袄看看,露出黄白色的肉。抓了一会,她疑心是男人的棉袄上有虱子,又把他那件棉袄摊开来看看,然后把他的袖子掏出来,继续补缀。”

修改为:“晒着太阳,月香觉得腰里痒起来,掀起棉袄看看,露出一大片黄白色的肉。抓了一会,她疑心是男人的衣服上有虱子,又把他那件棉袄摊开来看看,然后把他的袖子掏出来,继续缝补。”

再看《秧歌》:“太阳晒在身上暖烘烘的,月香觉得腰里痒起来,掀起棉袄来看看,露出一大片黄白色的肉。她搔了一会痒,把皮肤都抓红了,然后她突然疑心起来,又把金银那件棉袄摊开来,仔细看了看,什么都没有。于是她又把他的袖子掏出来,继续补缀。”

第四十三页,初稿:“一只狗钻到男人椅子底下。在他的臀后摇着蓬松的尾巴。”修改:“一只狗钻到男人椅子底下。一根蓬松的尾巴。在他的臀后摇摆着,就像是金根的尾巴一样。”

《秧歌》:“一只黄狗钻到金根椅子底下寻找食物。一条蓬松的尾巴在金根背后摇摆着,就像是金根的尾巴一样。”

同页,初稿:“男人先吃完,掇转椅子,背对着女人,伛偻着抽旱烟。”

修改:“金根先吃完,他掇转椅子,似乎是有意地,把背对着月香,伛偻着抽旱烟。”

《秧歌》:“金根先吃完,他掇转椅子,似乎是有意地,把背对着月香,佝偻着抽旱烟。”

这也就是《异乡记》中出现《秧歌》的人物金根、月香名字的缘由。

附带提一下,柯灵在《遥寄张爱玲》中说,张爱玲“平生足迹未履农村,笔杆不是魔杖,怎么能凭空变出东西来!这里不存在什么秘诀,什么奇迹”,实际上张爱玲写《秧歌》,有关农村的生活经验就来自《异乡记》所记录的当年的温州之行。柯灵对此似无所知。

(明報世紀版)

張愛玲:我真正要寫的,總是大多數人不要看的 陳伊敏 2010.04.28

【明報專訊】編按:斷句殘章往往引來更大懸念:張愛玲三萬四千字、共十三章、於第八十頁戛然而止的〈異鄉記〉將在四月三十日在香港面世,收錄於新改版的散文集

《對照記》內。張氏說〈異〉作「非寫不可」,卻嗟嘆這是「大多數人不要看」的冷門作品。數十年後,宋以朗先生則認為是重要的參考文案——這段遊記散文乃是張愛玲人生中某段過渡、關鍵時期的仔細紀錄,更是她後來創作不斷的參考藍本。念此,宋先生決定將此難免疏漏的斷稿出版。

世紀版今明兩天將率先摘刊此文第三至五章,其中第四章提到的女媧煉石,同見於《秧歌》第十一章。特此刊載,以饗讀者。

「除了少數作品,我自己覺得非寫不可(如旅行時寫的《異鄉記》),其餘都是沒法才寫的。而我真正要寫的,總是大多數人不要看的。」

——摘自張愛玲寫給摯友鄺文美的信

繼張愛玲英文自傳體小說The Fall of the

Pagoda在香港面世後,其生前未完成的遊記體散文《異鄉記》又將出土,收錄在重新編輯的散文集《對照記》中,四月底由皇冠出版社推出。

在張愛玲未曾問世的遺作中,近期《異鄉記》備受矚目。台灣

《皇冠》雜誌最近刊登了《異鄉記》,據悉其書稿亦即將在台灣面世。張愛玲曾在五○年代寫給宋以朗母親鄺文美的信中談到,《異鄉記》是一部她明知「大多數人不要看」,看了也不會「完全懂」,

還是覺得「非寫不可」的作品。

「這有助我們了解張愛玲的寫作意圖及過程」。宋以朗估計,《異鄉記》應是張愛玲一九四六年初,從上海前往溫州探訪胡蘭成途中所寫。不僅與另一作品《華麗緣》背景一致,還詳細補充了《小團圓》第九、十章內容,文中情節也大量移植到日後的作品內。「這是張愛玲下半生創作過程中一個重要的靈感來源。」他介紹,這部第一人稱的遊記體散文,講述敘事者「沈太太」從上海到溫州的沿途見聞,文中將農村過年、殺豬、農民的生活等細節信手拈來。

宋以朗二○○三年在香港家中找到幾箱張愛玲的遺物,當中發現了未完的《異鄉記》,約三萬多字的手稿到第八十頁卻嘎然而止,其餘部份已無迹可尋。因為從未有人提及它,宋以朗對這殘稿便「不怎樣留意,只擱在一旁暫且不管。」直到五年後,宋以朗首次讀到《小團圓》,才慢慢發現《異鄉記》的真正意義。如《小團圓》第九章便跟一九四七年的散文《華麗緣》如出一轍,而《華麗緣》與《異鄉記》的故事背景是完全一致的。

他接受訪問時說:「《異鄉記》不但記錄了張愛玲人生中某段關鍵日子,更是她日後創作時不斷參考的藍本」,而且自傳性質明顯。宋以朗舉例說,沈太太要去見的人叫「拉尼」,音譯自英文名「Lanny」,

不禁令人聯想起胡蘭成的「Lancheng」。

「一個作家最好的寫作素料是什麽?是自己的故事。這是她自己的故事,所以非寫不可。」宋以朗指出,《異鄉記》對讀者無疑是一大挑戰,有些讀者未必喜歡張愛玲這樣「改變風格」。但因為正如張愛玲自己所說,「《異鄉記》——大驚小怪,冷門,只有你完全懂。」相信深愛張愛玲作品的讀者,不管懂與不懂,終將寬懷且帶着敬意來閱讀這些遺世之作。

(明報)

異鄉記 2010.04.28

外面是絕對沒有什麼十景八景,永遠是那一堂佈景──黃的墳山,黃綠的田野,望不見天,只看見那遙遠的明亮的地面,矗立著。

【三】

到永浬去的小火車,本是個貨車,乘客便胡亂坐在地下。可是有一個軍官非常的會享福,帶了隻搖椅到火車上來,他躺在上面,擁著簇新的一條棉被,湖綠縐紗被面,粉紅柳條絨布裏子。火車搖得他不大對勁的時候,更有貼身伏侍的一個年青女人在旁推送。她顯然是挑選得很好的一個女人,白油油的滾圓的腮頰,孩子氣的側影,凹鼻樑,翹起的長睫毛,眼睛水汪汪地。頭髮也像一般的鎮上的女子,前面的鬅髮做得高高的,卻又垂下絲絲縷縷的前劉海,顯得疊床架屋。她在青布袍上罩著件時式的黑大衣,兩手插在袋裏,端著肩膀,馬上就是個現代化的輪廓。腳上卻還是穿了布鞋,家裏做的圓口灰布鞋,泥土氣很重。她就連在噓寒問暖的時候,雖然在火車轟隆轟隆的喧聲裏,仍舊顯得喉嚨太大了,是在田野裏喊慣了的喉嚨。那軍官睜開一雙黃黃的大眼睛,向她看了一眼。被窩嚴嚴地蓋在嘴上,也許他曾經嗡隆了一聲作為答覆,也許並沒有。隨即又闔上眼皮,瘦骨臉上現出厭世的微笑,飄然入睡了。一顆頭漸漸墜在椅背上,一顛一顛。女人便道:「可要把你的斗篷墊在後面枕著呢?」他又張開眼,一瞥,不作聲,也沒有表情。她可又忙起來,忙了一會,重新回到她的椅子上,那椅子很高,她坐在上面必須把兩隻腳踮著點。她膝前有個僕人坐在地下,一個小尖臉的少年人,含著笑,很伶俐的樣子,並不是勤務兵的打扮。天冷,他把鞋脫了,孜孜的把腳貼在個開了蓋的腳爐上烤。他身後另擱著一雙草鞋。旁邊堆著他們的行李,包裹堆裏有兩隻雞,咯咯的在蒲包裏叫著。

車上的小生意人、鄉農和學生一致注目看著那軍人,看著他在搖椅上入睡,看著他的女人與僕人,他的財產與雞隻。很奇異地,在他們的眼光裏沒有一點點批評的神氣,卻是最單純的興趣。看了一會,有個學生彎腰繫鞋帶,他們不約而同轉過臉來細看他的皮鞋的構造。隨後又有人摸出打火機來點香煙,這一次,觀眾卻是以十倍濃厚的興趣來瞪視那打火機了。然而,仍舊沒有批評,沒有驚嘆,只是看著,看著,直到他收了起來為止。

在火車的轟轟之上,更響的轟隆一聲,車那頭的一個兵,猛力拉開了一扇窗戶。塵灰濛濛的三道太陽光射了進來,在鋼灰的車廂裏,白烟似的三道,該是一種科學上的光線,X光,紫外光,或是死光。兩個小兵穿著鼓鼓揣揣的灰色棉襖,立在光的過道裏。

有個女人在和一個兵攀談。那女人年紀不過三十開外,團團的臉,搽得「胭脂花粉」的。腫眼泡,烏黑的眼珠子,又有酒渦又有金牙齒,只是身材過於粗壯些。她披著一頭鬈髮,兩手插在藏青絨線衫袋裏,活潑能幹到極點,對於各方面的情形都非常熟悉,無論人家說什麼她都插得上嘴去。那兵是個矮矮的身材非常厚實的中年人,橙紅色的臉,一臉正人君子的模樣。他一手叉著腰,很謹慎地微笑對答著,承認這邊的冬天是冷的,可是「我們北方還要冷。」

那婦人立意要做這輛車上的交際花,遂又走過這邊來,在軍官的搖椅跟前坐下了,拖過她的腳爐,脫掉她的白帆布絆帶鞋,一雙充毛短襪也脫了去,只穿著肉紅線襪。她坐在那裏烤腳,揸開兩腿,露出一大片白色棉毛袴的袴襠,平坦的一大片,像洗剝乾淨的豬隻的下部。

軍官的姨太太問軍官:「現在不知道有幾點鐘?」她便插嘴道:「總有十點多了。」軍官的姨太太只當不聽見。至於軍官,他是連他的姨太太都不理睬的。姨太太間或與僕人交談,膝下的這個女人總也參加意見。到了一個站頭上,姨太太有一點猶豫地向僕人打聽這裏可有地方大解,又說:「不曉得可來得及。」那婦人忙慫恿道:「來得及!來得及!」說過之後,沒有反響,她自己的臉色也有點變了,但依舊粉香脂艷地仰面笑著,盯眼看著這個那個,諦聽他們自己堆裏說話。

姨太太畢竟沒有下去解手,忍了過去了。僕人給她買了一串滾燙的豆腐乾來。她挺著腰板坐在那不舒服的高椅上,吃掉了它。

那婦人終於走開了,擠在一群生意人隊裏,含著笑,眼睜睜地聽他們說話,彷彿每一句話都恰恰打到她心坎裏去。然後她覺得無聊起來。她怕風,取出一塊方格子大手帕來,當作圍巾兜在頷下。她在人叢裏找了塊地方,靠著個行李捲睡覺了。她仰著頭,合著眼,朱唇微微張著,好像等著個吻。人們將兩肘支在行李捲上站著,就在她頭上說說笑笑,完全無動於衷。

車廂的活絡門沒關嚴,砑開兩尺寬的空隙,有人吊在門口往外看。外面是絕對沒有什麼十景八景,永遠是那一堂布景──黃的墳山,黃綠的田野,望不見天,只看見那遙遠的明亮的地面,矗立著。它也嫌自己太大太單調;隨著火車的進行,它劇烈地抽搐著,收縮、收縮、收縮,但還是綿延不絕。

寒風颼颼吹進來。

【四】

借宿在半村半郭的人家。這兩天一到夜晚,他們大家都去做年糕。方方的一個天井,四周走廊上有兩三處點著燈燭,分別地磨米粉,舂年糕。另有一張長板桌,圍上許多人,這一頭站著一個長工,兩手搏弄著一個西瓜大的熾熱的大白球,因為怕燙,他哈著腰,把它滾來滾去滾得極快,臉上現出奇異的微笑,使人覺得他做的是一種艱苦卓絕的石工——女媧煉石,或是原始民族的雕刻。他用心盤弄著那燒熱的大石頭,時而擘下一小塊來,擲與下首的女孩,女孩便把那些小塊一一搓出長條,然後由主婦把它們納入木製的模型,慢吞吞地放進去,小心地捺兩捺,再把邊上抹平了,還要向它端相一會,方才翻過來,在桌面上一拍,把它倒出來。她不慌不忙的,與其說她在那裏做著工作,毋寧說她是做著榜樣給大家看。她本人就是一個敝舊的灰色的木製模子,印有梅花蘭花的圖案。她頭髮已經花白了,人也發胖了,身材臃腫,可是眉目還很娟秀,臉色紅紅的。她旁邊站著的是她的弟媳婦,生得有一點寡婦相,刮骨臉,頭髮前面有些禿上來了。她笑吟吟地,動作非常利落,用五根鵝毛紮成的小刷子蘸了胭脂水,每一塊年糕上點三點,成為三朵紅梅,模糊地疊印在原有的凸凹花紋上。忽然之間,長桌四周鬧烘烘地圍著的這些人全都不見了,正中的紅蠟燭冷冷清清點剩半截,桌上就剩下一隻洋鐵罐,裏面用水浸著一塊棉花胭脂。主婦抱著胳膊遠遠地看著傭僕們把成堆的年糕條搬到院落那邊的堂屋裏去,她和主人計算著幾十斤米一共做了幾百條。

有一次她和我攀談,我問起她一共有幾個兒女,除了我看見的三男二女之外她還有過一個大女兒,在城裏讀書讀到高中一了,十七歲的時候生肺病死了。她抹著眼淚給我看一張美麗的小照片,垂著兩條辮子的,豐滿的微笑著的面影。談到後來,她打聽我的來歷。依照閔先生所編的故事,我是一個小公務員的女人,上×城去探親去的。閔先生說,年紀說得大些好,就說三十歲。大概是我的虛榮心作祟,我認為這是很不必要的謊話。當這位太太問起我的年齡的時候,這虛榮心又使我頓了一頓,笑著回答說「二十九歲。」她彷彿不能相信似地說:「已經二十九歲了?……哦?……」這使我感到非常滿足。

所有的女眷都睡在樓上,但是,已經上了牀的太太還是可以用她的嬌細尖銳的嗓子和樓下對談,她要確實知道什麼門可記得關好,什麼東西可收起來了。那樓板透風,震震作響,整個的房子像一個大帳篷。女傭搭著鋪板睡在樓梯口,牀鋪附近堆著一大筐一大筐的穀,還有一個尿桶,就是普通的水桶,沒有蓋的,上面連著固定的粗木柄,恰巧壓在人的背脊上,人坐在上面是坐不直的。也不知為什麼,在那裏面撒尿有那樣清亮的響得嚇人的迴聲。

楼上只有一间大房,用许多床帐的向背来隔做几间,主妇非常惋惜地说从前都是大凉床,被日本人毁了,现在是他们说笑话地自谦为「轿床」的,像抬轿似的用两根竹竿架起一顶帐子就成了。

老太太带着脚炉和孙女睡一床。为小女孩子脱衣服的时候,不住口地喃喃吶吶责备着她,脱一层骂一层,倒像是给衣裳鞋袜都念上些辟邪的经咒。

我把帐子放下了。隔着那发灰的白夏布帐子,看见对床的老太太还没吹熄的一盏油灯的晕光,白阴阴的一团火,光芒四射,像童话里的大星。

我半夜里冻醒过一次,把丝棉袍子和绒线短袜全都穿上了再睡。早晨醒来,楼上黑洞洞的一个人也没有。屋顶非常高,芦席搭出来的,在微光中,一片片芦席像美国香烟广告里巨大的金黄色烟叶。已经倒又磨起米粉来了,「咕呀,咕呀」,缓慢重拙的,地球的轴心转动的声音……岁月的推移……

五

闵先生替我雇好了轿子,叫我先到他家里去等他,他自己在县城里还有两天耽搁。轿子在丛山里要走一天。中午经过一家较大的村庄,停下来吃饭。一排有两三家饭店,轿夫拣门面最轩昂的一家停下了。那家人家楼梯很奇怪,用荷叶边式的白粉矮墙作为扶手,砌出极大的不规则的波浪形,非常像舞台上图案化的布景。楼下就是一大间,黑魆魆,闹烘烘的,也正像话剧开演前的舞台。房顶上到处有各种食料累累地挂下来,一棵棵白菜,长条的鲜肉,最多的是豆腐皮,与一种起泡的淡黄半透明的,一大张一大张的──不知是什么。看上去都非常好吃。跑堂的同时也上灶,在大门口沙沙沙炒菜,用夸张的大动作抓把盐,洒点葱花,然后从另外一只锅里,水淋淋地捞出一团汤面,「刺啦」一声投到油锅里,越发有飞沙走石之势。门外有一个小姑娘蹲在街沿上,穿著邮差绿的褲子,向白泥灶肚里添柴。饭店里流丽的热闹满到街上去了。

这一带差不多每一个店里都有一个强盗婆似的老板娘坐镇着,齐眉戴一顶粉紫绒线帽,左耳边更缀着一只孔雀蓝的大绒球──也不知什么时候兴出来的这样的打扮,活像个武生的戏装。帽子底下长发直披下来,面色焦黄,杀气腾腾。这饭店也有一个老板娘,坐在角落里一张小青竹椅上数钱。我在靠近后门的一张桌子上坐下了。坐了一会,那老板娘慢慢地踅过来问:「客人吃什么东西?」我叫了一碗面,因为怕他们敲外乡人竹杠,我问明白了鸡蛋是卅元一只,才要了两只煎鸡蛋。

隔壁桌子上坐着三个小商人,面前只有一大盘子豆腐皮炒青菜,他们一人吃了几碗饭,也不知怎么的竟能够吃出酒酣耳热的神气。内中有一个人,生着高高的鹰钩鼻子,厚沉沉的眼睑,深深的眼睛,很像「历史宫闱钜片」里的大坏人。他极紧张地在那里讲生意经,手握着筷子,将筷子伸过去揿住对方的碗,要他特别注意这一点,说:「……一千六买进,卖出去一千八……」颈项向前努着,微微皱着眉,脸上有一种异常险恶的表情,很可能是一个红衣大主教在那里布置他的阴谋。为很少的一点钱,令人看了觉得惨然。

后门开出去,没有两步路便是下泻的山坡,通着田畈。门首有个羊圈,一只羊突然把它的很大的头伸进来,叫了一声「咩∼∼∼!」昂着头,穿著褴褛的皮衣,懒洋洋地十分落寞,像白俄妇女在中国小菜场上买菜,虽然搭不出什么架子来,但依旧保持着一种异类的尊严。这头羊和一屋子的吃客对看了一下,彼此好象都没有得到什么印象。它又掉过头去向外面淡绿的田畴「咩∼∼∼!」叫了一声。那一声叫出去,仿佛便结的人出了恭,痛苦而又松快。它身上有虱子,它的鬈毛脏得有些湿漉漉的。但是外面风和日丽,它很喜欢它的声音远远传开去,成为远景的一部份,因又叫道:「咩∼∼∼!」

不知谁把一篮子菜放在后门口,一只红眼圈的小羊便来吃菜。它全然不晓得这是千载难逢的好机会。吃两口,又发一回楞,嘴角须须啰啰拖下两根细叶子。断断续续却也吃了半晌。我恨不得告诉饭店里的伙计:「一篮子菜都要给那个羊吃光了!」同时又恨不得催那羊快点吃,等会有人来了。

老板娘端了一碗面来,另外有个青花碟子装,里面油汪汪的,盛着两只煎鸡蛋,却是像蛋饺似的里面塞着碎肉,上面洒着些酱油与葱花。我想道:「原来乡下的荷包蛋是这样的,荷包里不让它空着。」付账的时候,老板娘说:「那鸡蛋是给你特别加工的,」合到二百元一只。同桌坐的一个陌生人吃的一碗炒饭,也糊里胡涂的算在我账上。后来还是那客人看不过去,说话了,老板娘道:「我当你们是一起的呀!」结果还了我一百块钱。

我走出门来寻找轿夫,他们在隔壁一个小饭店里围着方桌坐在长板凳上,泡了一壶茶,大家把外面衣服都脱了,只剩下一件黑而破的汗衫背心。我说:「好走了吧?」他们说:「吃了饭就走。已经买了米,在那里烧着了。」我不由得倒抽了一口凉气。我又不愿意回到刚才那饭馆子里去,和那老板娘相处。宁可在街上徜徉着。轿子停在石子路边,颗颗小圆石头嵌在黑泥里。轿子上垫着我的一条玫瑰红面子棉被,被角上拖在泥里,糊了些泥浆。我看了很心痛——以后还得每天盖在身上,蒙在头上的,又没法子洗它。我只得守在旁边,不让街上来往的母鸡拉屎在上面。

这里正对着一丬店,里面卖的是麻饼和黑芝麻棒糖。除这两样之外,柜台上还堆着两小叠白纸小包,有人来买了一包,当场拆开来吃,里面是五只麻饼。柜台上另外一叠想必是包好的黑芝麻棒糖了。不过也许仍旧是麻饼。──这样的店还开它做什么呢?我看了半晌,慢慢的走过去看隔壁的一个裁缝铺子。空空的,有一个裁缝很黯淡地在那里做着军装。再过去一家店,更看不出来是卖什么的,有个小女孩用机器卷制「土香烟」。那机器是薄薄的小小的一个洋铁匣子放在八仙桌上,简直像洋火盒子似的,仿佛可以呱哜一声把它踏个粉碎……这小地方,它给人一种奇异的影响,使一个人觉得自己充满了破坏的力量,变得就像乡村里驻扎的兵,百无聊赖,晃着膀子踱来踱去,只想闯点祸……

太阳晒过来,仿佛是熟门熟路来惯了的。太阳像一条黄狗拦街躺着。太阳在这里老了。

轿夫一顿饭吃了两三个钟头。再上路的时候,我听见一个轿夫告诉另外一个──大概他去打听过了我吃了些什么──「肉丝汤面,一百八。」不知为什么,出之于非常满意的口吻。

再走二十里路,到了周村。周村的茅厕特别多而且触目。一到这地方,先是接连一排十几个小茅棚,都是迎面一个木板照壁架在大石头上,遮住里面背对背的两个坑位。轿子一路抬过去,还是茅厕,还是茅厕。并没有人在那里登坑,一个也没有。下午的阳光晒在屋顶上铺的白苍苍的茅草上。

茅厕完了,是一排店铺。窄窄的一条石子路,对街拦着一道碎石矮墙,墙外什么也没有,想必就是陡地削落下去的危坡。这边的一个肉店里出来一个妇人,捧着个大红洋磁面盆,一盆脏水,她走过去往墙外一泼。看了吓人一跳──那外面虚无缥缈的,她好象把一盆污水倒到碧云天外去了。

轿夫放下轿子歇脚,我又站在个小店门口,只见里面一刀刀的草纸堆得很多。靠门却有个玻璃橱,里面陈列着装饰性的牙膏牙粉,发夹的纸板,上面都印着明星照片。在这地方看见周曼华李丽华的倩笑,分外觉得荒凉。

街上一个汉子挑着担子,卖的又是黑芝麻棒糖。有个老婆婆,也不知是他亲眷还是个老主顾,站住了絮絮叨叨问他打听价钱。他仿佛不好意思起来,一定要送给她两根黑芝麻棒糖,她却虎起了脸,执意不收。推来让去好一会,那小贩嘻嘻的虽然笑着,脸上渐渐泛出红色,有点不耐烦的样子。那老婆子终于勉强接受了,手捏着两根粘粘的黑芝麻棒糖,蹒跚地走开去。一转背,小贩脸上的笑容顿时换了地盘,移植到老婆子的衰颓下陷的脸上去。她半羞半喜地一步步走不见了。那么硬的糖,她是决吃不动的。不知带回去给什么人吃。

在这条街上的一列白色小店与茅厕之上,现出一抹远山,两三个淡青的峰头。山背后的晴朗的天是耀眼的银色。

有一个香烛店里高悬着一簇簇小红蜡烛,像长形的红果子,累累地挂下来。又有许多灯笼,每一个上面都是一个「周」字。如果灯笼上的字是以资鉴别的,这不是一点用处也没有么?轿夫去买了一盏描花小灯笼,挂在轿杠后面。我见了不由得着急起来,忍不住问道:「什么时候可以到闵家庄呢?晚上还要赶路?」轿夫笑道:「不是的,我买了带回家去的。过了年,正月里,给小孩子玩的。」一路上这红红绿绿的小灯笼摇摇摆摆跟在我们后面,倒有一种温暖的家庭的感觉。太阳一落,骤然冷起来了。深山里的绿竹林子唏溜唏溜发出寒冷的声音。路上遇见的人渐渐有这两个轿夫的熟人了,渐渐有和他们称兄道弟的他们自己族里的人了。就快到闵家庄了。

(蘋果日報)

異鄉和還鄉 邁克 2010.05.06

很久沒有這麼盼望搭長途飛機了,奔向赤鱲角的腳步,簡直跡近急不及待。別誤會,這兩星期雖然感冒,躺在床上如一堆扶不上壁的爛泥,香港不見得就冷酷到即時擺起晚娘嘴臉,把顫巍巍面黃黃的病夫趕出屬地;巴黎的家也並非橫陳一件

Rain般壯健的物體,等着我回去製造溫暖,坐在枕頭側邊的熊仔,早就學會獨善其身。之所以興致勃勃擠進

380的經濟艙,只因為前幾天買了新版《對照記》,故意按下好奇不去翻閱,將它供奉為旅行讀物,替鋪滿「沉悶」的十多個鐘頭增值。

吓,《對照記》?張愛玲那本圖文並茂的自傳?你眼睛一定射出斗大的問號,不敢相信口口聲聲自稱張迷的我,竟然迄今未曾拜讀如此重要的一本著作。不不,沒有必要發電郵給上海總部的陳子善老師抗議,鄭重要求他老人家踢我出會,那五十四幀相片和它們的說明,一面世我便生吞活剝消化了。你或者還不知道,商業頭腦靈活的皇冠出版社,毫不避忌坊間指責「發死人財」的手指,把張的散文集打散後加入幾篇從未出現在單行本的佚文,按時序分成三冊重新發行。四十年代的《華麗緣》和五十至八十年代的《惘然記》,新增篇目我在出土時已經一一看過,唯獨附加在《對照記》的《異鄉記》,名副其實首度曝光,而且大拿拿三萬多字,就算有一目十行的特異功能,也很難靠打書釘悉數收入眼簾,只好忍氣吞聲,雙手奉上辛苦賺回來的血汗錢。好笑的是,明明是《異鄉記》,印在腦檔案卻變成《還鄉記》,素有錯把他鄉作故鄉陋習的唔黐家份子,又一次被弗洛伊德批中。

(蘋果日報)

只怕相撞 邁克 2010.05.07

《異鄉記》究竟是散文、隨筆、遊記,還是未完成的小說?什麼都是,什麼都不是,張迷遊走在未經定稿的文字之間,像進到雜亂的後台看一個熟悉的藝人吊嗓子,雖然即將上演的好戲終於沒有上演,也興奮得眉花眼笑。很明顯的,好些素材後來用在長篇小說《秧歌》,第七章甚至忽然冒出男女主角的名字:「曬着太陽,女人月香覺得腰裏癢起來……一隻狗鑽到男人椅子底下。一根蓬鬆的尾巴,在他的臀後搖擺着,就像是金根的尾巴一樣。」我一直嫌《秧歌》太正襟危坐,人物就算沒有去到魂不附體的田地,起碼有點心不在焉,而且字裏行間缺乏張愛玲慣常的幽默──五十年代胡適說「近年所讀的中國文藝作品,此書當然是最好的了」,無德無能的後輩不敢駁嘴,但鍾情的畢竟是那些趣味更濃的短篇。

那麼《異鄉記》的浮現,近乎幾十年前欣賞過的經典電影出光碟,花紅裏竟然有原汁原味的 making

of,喜出望外開了一扇窗,本色的嫵媚教人傾倒,誰都不應該計較什麼完整性藝術性。嬌生慣養的千金小姐千里迢迢下鄉探望避難的丈夫,其裙拉褲甩可想而知,路途的崎嶇固然罄竹難書,還加上特殊的政治背景,以「一步一驚心」形容毫不為過。可是她這樣記錄摸黑起程的情景:「阿媽與閔先生幫着我提了行李,匆匆出門。不料樓梯上電燈總門關掉了,一出去頓時眼前墨黑,三人扶牆摸壁,前呼後應,不怕相失,只怕相撞」,我一面讀一面忍不住笑。在環境惡劣的時候不忘幽自己一默,需要的是青春的活力和對世情的洞悉,二十五歲的她一應俱全。

(聯合報)

灰色的異鄉 ──張愛玲《異鄉記》 張瑞芬 2010.05.07

頭上的天陰陰的合下來,天色是鴨蛋青,四面的水白漫漫的,下起雨來了,毛毛雨,有一下沒一下的舔著這世界。

──張愛玲《異鄉記》

2010年四月,文壇再添一樁驚悚事件,繼去年《小團圓》和《胡蘭成,天地之始》對陣後,張愛玲和胡蘭成這兩個去世多年的人,以《異鄉記》和《印刻文學生活誌》「胡蘭成專號」再度打上了對台。

張愛玲未必基於自主意願,她用心至鉅的三萬字未完遺稿,被宋以朗從箱底翻出來交給皇冠出版社,與《對照記》合為一帙;而胡蘭成同樣無辜,在女弟朱天文的崇慕下,費心收集了他的早期舊作與書信,用來證明他絕非無賴漢或負心鬼。這兩造的敘述如果都是真的,正可證明一件事──男女對愛的感受,果真天差地別。尤其是重讀胡蘭成《今生今世》「雁蕩兵氣」,竟意外發現朱天心《初夏荷花時期的愛情》的開頭,正是胡蘭成在溫州對范秀美的婚誓(當時張早已被他忘到九霄雲外),簡直是晴天打雷一般:

──我們已入中年,三月桃花李花開過了,我們是像初夏的荷花──說這話的是一名六十多年前的多情男子,時年三十九,已婚,求愛的對象是一名孀居女子,年長自己一歲。

六十多年前的多情男子,求愛的對象不是自己,成了張愛玲一生痛苦的根源和無法翻越的障礙。她的後半生,不斷的反芻這段心碎神傷的過往,形同精神上被判了無期徒刑。「我們都回不去了」,如同張愛玲在心底對胡蘭成說的話,被綁架囚禁於黑屋的不是曼楨,而是張愛玲的餘生。張愛玲《異鄉記》所有山遙路遠的痛苦心境,胡蘭成《今生今世》裡是全無體會的,「鵲橋相會」一節記與張走逛街市,談學論文,充滿胡蘭成的顧盼自喜,卻少見對張愛玲的愧欠,再往下則是與秀美情愛款款的「永嘉佳日」,「我與秀美一個像許仙,一個像白蛇娘娘」了。

根據內容推斷,張愛玲這部第一人稱小說體《異鄉記》,應該寫於1946年,與〈華麗緣〉時間約同,文字與心情都相近。那是在張愛玲得知胡蘭成已經負心別戀武漢護士小周之後的事了。日本戰敗,胡為躲避拘捕,偕舊識斯家的小妾范秀美相伴掩護,逃亡至范的娘家溫州,二人姊弟相稱,途中已成夫婦之實。而張愛玲此時山遙水長,迢迢自上海來探視,她從諸暨麗水來,「想著你(胡)就在那裡,這溫州城就像含有寶珠在放光」。結果在正月裡來到溫州,被安置在旅店二十天,胡蘭成對人介紹張愛玲是他妹妹,與范秀美倒成了公認的。一場看心酸的地方戲,書生一朝功成名就,二美三美團圓,皆大歡喜,被張愛玲同時寫進〈華麗緣〉和《小團圓》裡:「她只有長度闊度厚度,沒有地位。在這密點構成的虛線畫面上,只有她這翠藍的一大塊,全是體積,狼犺的在一排排座位間擠出去。」

他鄉,他的鄉土,也是異鄉。對張愛玲來說,要來計較小周,卻親見了范秀美的存在,能不狼犺?三美團圓,一路娶過來,這委實難堪。如今從《異鄉記》看來,張愛玲是早就預見了絕望,卻還是來了。每接近一步,就像愈接近死亡的氣味。因此《異鄉記》不像鵲橋相會,倒像一部刑前日記,痛苦手札,充滿不安、危疑、絕望,一個濕答答,黏膩膩,不懷好意的感官世界。愛人情事的浮濫,帶給她處境的難堪,就像一條粉紅色濕漉漉的毛巾無處可放,一路握在手裡,冰涼的,像小孩子溺濕了褲襠,老是不乾,「老有那麼一塊貼在身上,有那樣的一種犯罪的感覺」。

在《異鄉記》十三章裡,敘述的是閔先生在隆冬正月裡陪同第一人稱「我」(沈太太),曉行夜宿,要趕到永嘉去,故事進行約半就無疾而終了。雖是殘稿,因為多處可與張愛玲文本比對,價值仍高。更重要的是,《異鄉記》是張愛玲文筆最巔峰的時候寫的,痛苦與天才結合,提煉出純度甚高的鴆毒,血淋淋充滿殺戮之氣,語言密度極高,比起七○年代她在美國聽說朱西甯要寫她的傳記才動筆的《小團圓》,簡直好得太多了。

《異鄉記》裡,形容清晨五六點搭火車,「這種非人的時間」;說天濛濛亮,像個鋼盔,「這世界像一個疲倦的小兵似的,在鋼盔底下盹著了,又冷又不舒服」;火車裡望出去,一種窒息的空曠,簡直覺得走投無路;夜宿人家,悽悽惶惶,「黑夜這麼長,半路上簡直不知道是不是已經上了路」。

張愛玲的不安,不止是城裡人下鄉的「失我常與」。天生的敏銳神經質,或許已使她嗅到自己此去作為祭壇牲禮的味道了。《異鄉記》這一路上,完全不同於錢鍾書《圍城》那種眾人車馬舟船的一路搞笑,反而樁樁件件陰沉沉的,全烙著不祥的印記。張愛玲形容錢莊裡負責典當的夥計在鉅額的金錢裡沉浸著,像蜜餞乳鼠,「封在蜜裡,笑迷迷的」;看鄉人殺豬,去了毛的豬臉,笑嘻嘻的,極度愉快似的。廟會裡獅子捉綵球,一次次撲空,「好似水中捉月一樣的無望」;火車上婦人叉開兩腿烤腳,露出白棉褲的褲襠,「平坦的一大片,像洗剝乾淨的豬隻的下部」;一隻母雞跳上桌面啄那臉盆兒上的小白花,以為它是米,「我看了不知為什麼有一種異樣的感覺,那一剎那好像在生與死的邊緣上」。讀者讀到這兒還不覺得有死亡的氣息,那才叫真的不尋常。

毛毛雨,有一下沒一下的舔著這世界。是感官,是色慾,也是威脅吞噬的意象,無所逃於天地之間。正如張愛玲常用凍瘡、醬牛肉或醃菜形容棉襖的顏色,也像〈私語〉裡形容的,樓板上躺著的藍色月光,有靜靜的殺機。與《異鄉記》同時的〈中國的日夜〉(1946年),託寓中國,實為情傷,如今看來可多麼悲哀,簡直絕命詩一般淒冷。張愛玲是這麼形容的,大的黃葉子朝下掉,經過天的刀光,樓房的塵夢,金焦的手掌小心覆著個小黑影,靜靜睡在一起,那是它和它的愛。

在「胡蘭成專號」裡,朱天文〈願未央〉一文有「胡後十年」之語,而今胡後三十年,張愛玲《異鄉記》古物出土,倒印證了她自己〈談女人〉說的:「女人恨起一個人來,倒比男人持久得多。」

看來,女人愛上對的人,會獲得幸福;愛上錯的人,卻可望成為一個傳世的作家。張愛玲筆下那灰色的異鄉,明亮又悲哀,是她生命中最燦亮的秋陽裡小心覆著的小黑影,儘管枯葉焦黃,卻證明了它曾是有過盼望的。

(蘋果日報)

超齡童養媳 邁克 2010.05.08

張愛玲描寫從上海到溫州的旅程,有兩個字觸目驚心:借宿。經驗告訴我,不論時勢幾艱難,慳得過最好還是不要天南地北投靠人,賓主雙方都不舒服不特已,寄人籬下的一位往往隔了半世紀還有閒話聽,你當人家仗義讓你有瓦遮頭,人家過後唱你忘恩負義。見過鬼怕黑,近年甚至連入住民宿也可免則免,雖然那是真金白銀付房租的,終歸侵佔了別人的生活空間,算起賬來也是一宗罪。

四十年代交通不及現在發達,旅遊業如果有也尚未上軌道,在窮鄉僻壤打擾半生不熟的朋友大概逼於無奈,可是像杭州這樣的名城,西湖一帶不會缺乏客棧吧,怎麼貿貿然寄居在素未謀面的陌生人家裏?接待的蔡醫生可能古道熱腸,但多少有點不自量力,住的既不是二千呎豪宅,就不要那麼疏爽,讓出床位給客人與自己的太太打孖鋪。「蔡太太睡的是個不很大的雙人床。我帶着童養媳的心情,小心地把自己的一床棉被摺出極窄的一個被筒,只夠我側身睡在裏面,手與腿都要伸得筆直,而且不能翻身,因為就在床的邊緣上。」最尷尬的是,我們的大作家一抵埗便得罪人,看見「有個瘦小的婦人走出走進,兩手插在黑絲絨大衣袋裏,堆着兩肩亂頭髮,焦黃的三角臉,倒掛着一雙三角眼」,白鴿眼不識女主人,沒有親熱搭訕,結果得到「不大好看」的面色。也難怪蔡太太,除了十里洋場的貴賓,「蔡家又到了一批遠客,是從鄰縣避難來的,拖兒帶女」,你想想多煩?超齡童養媳縱使失儀,一顆心倒透亮:「我完全同情她。本來太豈有此理了。」

(蘋果日報)

不忍看,還要看 蔣芸 2010.05.09

非常的蒼涼,非常的黯淡,非常的狼狽,非常的無奈,非常的尷尬,非常的艱難,又非常的拖拖拉拉─張愛玲的異鄉記。

不忍看,不忍想,替她十二萬分的不值,是什麼人把她放到這樣的一個境地,是什麼人,這樣的不給她安穩的日子,看得人非常的替她心翳,心傷心痛,換了一個時空,這位不世出的才女,那麼年輕的歲月,何需要有這樣一趟泥濘滿地,荒涼遍佈的遊走在窮鄉僻壤,而目的地好像永無盡頭的旅程,小眉小眼,小言小語,寄人籬下,諸般不順,不曾有過風和日麗的時候,從十里洋場的上海,從一個單身貴族,花樣年華的女子,走向要歷盡滄桑,人離鄉賤的地步,唉,是怎樣的一段孽緣,是怎樣的一種不可知的命運,逼她走上這一條生命中不願記起卻又無法忘記的旅程。

她說在自己的寫作生涯裡,這是「必須要寫的」,但為什麼至死也不能竟篇的,從上海到溫州,一路上的轉折,四十年代那裡還沒有公路、沒有火車、沒有水路,只有長途跋涉的要用轎夫,要依賴同行的人,也要因他的停留蹉跎而將旅程遲延,從冬天到春天……是的,還沒有寫完呢,像是一個黑洞還沒有見到亮光,更慘的是,黑洞之後是更深陷的一個更大的黑洞,這樣詭異的旅程,幾十年後在另一方異鄉的她已老去,再提筆來回憶那一個異鄉,要殘忍的撕開歲月的傷口,強迫自己再回憶一次又一次,試想想看,之所以未能竟篇豈不是可以想見的呢,尤其當她在許多年之後,許多事都已真相大白,一切都變成清晰的現實之後,她會知道,這一段旅程真是何苦來哉,卻又不得不如此,回看當年的自己,何等的痴心,何等的愚笨,何等的錯愛,而最叫人不忍卒讀的是,異鄉記才開頭,看官們已知結局,已知道,她將面臨的是愛人猙獰的面目,而她年輕的愛將面臨幻滅,凋萎,我們會看着她一步步的走入悲劇,那麼她的不能竟篇,也是冥冥中的安排吧。她說是大多數人不要看,看了也不完全懂,錯了,不是不要看,是不忍看,看了不是不懂,是因為懂,才憐惜,才不忍看,看着一個心思透剔,冰雪聰明的年輕女子一步步走向死亡之谷,幸好未竟篇,否則我們會再看到更殘酷的事實,當一個壞的男人心變的時候,痴心的女子,千里迢迢來尋夫,換回來的是冷嘲熱諷及責怪她為什麼要來,只因為他在每一個流亡的地方,都有一段霧水情緣,他殘忍的將她也列為無數個女子之一,侮辱了她也侮辱了愛情。

這樣不堪的男人,後來在他自己半回憶裡民國女子那一章,也寫到江邊送別,那個決絕的女人心碎之餘迸出的話,那是她和他一生人最後一次的見面,異鄉記的結局應該就是如此吧。

為什麼從上海杭州到溫州,一段異鄉行會糾纏了幾個月,也許潛意識裡,她根本不想到達目的地,拖得一天是一天,從未成行前到旅途上的耽擱,一步一驚心她害怕聽自己心碎的聲音,她害怕看到殘酷的現實。

有始無終的異鄉記,記的是一段終究要變成泡沫幻影的感情之路,才一出發,靠得愈近愈知道,見了面更知道,她要讓自己清清楚楚的去了結,明明白白的去死心,是一段悲壯的自我了斷之旅,但是仍然以為有一線生機,仍然痴心妄想有一個不一樣的結局,在那之前也曾一再問過自己原本可以不是這樣吧?

那麼異鄉記至死也未能終篇,更充滿了象徵意義,更令人唏噓造化弄人。

(蘋果日報)

無掩雞籠 邁克 2010.05.09

清早由上海火車站起程,中午到了杭州。當時車上的衞生設備就算有,也一定很壞─後來寫開往永浬的一程,有個軍官帶着姨太太,「到了一個站頭上,姨太太有一點猶疑地向僕人打聽這裏可有地方大解,又說:『不曉得可來得及。』……姨太太畢竟沒有下去解手,忍了過去了」,可見乘客逼不得已都做了內功深厚的忍者,輕易不敢打車上廁所的主意。所以進到蔡醫生家,匆匆吃了「飯裏斑斑點點滿是穀子與沙石」的午餐,就找方便之所。寫得實在滑稽精警,容我整段搬過來:「請女傭帶我到解手的地方,原來就在樓梯底下一個陰暗的角落裏,放着一隻高腳馬桶。我伸手鉗起那黑膩膩的木蓋,勉強使自己坐下去,正好面對着廚房,全然沒有一點掩護。風颼颼的,此地就是過道,人來人往,我也不確定是不是應當對他們點頭微笑。」

屁股剛剛在日本受盡恭維,讀到這樣恐怖的處境喜劇,連我見猶憐都覺得奢侈。我老給人腌尖腥悶的錯覺,其實是個不折不扣的粗人,旅行的時候尤其將就,唯獨如廁這一關,把守得比較森嚴。年前不知好歹的朋友邀約漫遊緬甸,說該地風景如詩似畫,我什麼都不問,只問旅舍有沒有清潔坐廁。張愛玲這麼嬌滴滴的小姐,怎麼忍受得了無掩雞籠式的廁所呢?愛情的犧牲,在我們俗人的宇宙始終有限度,你要我少吃一餐

Laduree少聽一晚崑曲,絕對可以,但對着陌生人面面相覷解放,則萬萬不能。不過「不確定是不是應當對他們點頭微笑」,站在公廁尿池倒時常發生─之所以遲疑,並非為袒露的數寸難堪,而是怕無端招惹勾搭的誤會。

(蘋果日報)

面無人色 邁克 2010.05.10

許多年前看過嘉芙蓮協賓寫的《東非抗暴記》拍攝札記,什麼都忘了,只記得如廁的段落,荒山野嶺拍外景,衞生間欠奉,大名鼎鼎的女明星親身示範怎樣在面盆密密鋪滿新聞紙,完事之後掘地埋藏。

80後讀者大概沒聽過這位荷里活阿姐,她形象英氣爽朗,屢惹女同志嫌疑,一五一十描述大小二解的秘史,尚且教人生起憐香惜玉之心,換上素來千嬌百媚的張愛玲當主持,其刺激添加何止一倍─上次《小團圓》從實招來性生活點滴,護花心切的學者就看到面紅耳赤手騰腳震,淑女形象一落千丈,連累整本書的客觀評價。你看看今天的周杰倫,總結十年輝煌娛樂事業,居然坦承最耿耿於懷的污點是被屈豪奪某少女初夜,那個腋毛茂盛過鬍鬚的范植偉,與甜心教主分手經年,還狷介當時和十七歲的對方上床「她的第一次不是給我」,便應該可以明白,這方面張女士超前得多麼厲害。

《異鄉記》有一段女主角半站中途「急着要解手」的描繪,簡直是茅廁哀歌中的金曲:「亭子前面掛着半截草簾子……其實這簾子統共就剩下兩三根茅草,飄飄的,如同有一個時期流行的非常稀的前劉海。我沒辦法,看看那木板搭的座子,被尿淋得稀濕的,也沒法往上面坐,只能站着。又剛巧碰到經期,冬天的衣服也特別累贅……腳踩在搖搖晃晃的兩塊濕漉漉的磚頭上,又怕跌,還得騰出兩隻手指來勾住亭子上的細篾架子。一汽車的人在那裏等着,我又窘,又累,在那茅亭裏掙扎了半天,面無人色地走了下來。」嗚呼哀哉,這一切只為了探那個亡命天涯的風流種子!

(蘋果日報)

蒼涼與從容 邁克 2010.05.11

宋以朗在《關於〈異鄉記〉》指出,這篇三萬多字的出土文物「只第九章有一句提及《華麗緣》的社戲,卻沒有詳細描寫」,頗有點執到寶而懵然不覺的況味。的確只提了一句,的確沒有詳細描寫,但同一章其實隱藏了另一段戲曲的餘韻,作為無心插柳的時代紀錄,比先後在《華麗緣》和《小團圓》出現過的「淫戲」更珍貴。先看原文:「對門的一家人家叫了個戲班子到家裏來,晚上在月光底下開鑼演唱起來。不是『的篤班』,是『紹興大戲』。我睡在床上聽着,就像是在那裏做佛事

──那音調完全像梵唱。……歌者都是十五六歲的男孩子罷?調門又高,又要拖得長,無不聲嘶力竭,掙命似的。」

好日不看戲的讀者一翻就翻過去了,越劇愛好者一見這幾行字,則不免又驚又喜。首先,一九四六年竟然還有唱堂會這種舊社會習俗,真應了「革命尚未成功」,彷彿《啼笑因緣》的沈鳳喜流落在江南,換個戲種幽幽唱到地老天荒。山高果然皇帝遠啊,鄉下的老百姓不管朝廷翻天覆地,反正幾千年來什麼時候不在改朝換代,戲文可不能不聽──不聽白不聽。再者,由男班唱紹興大戲也是一奇。根據資料,自從三十年代初全女班的篤班進入上海,逐漸演變成今天越劇的模式,男班就沒落了,糊塗戲迷如我,甚至以為本來就是清一色女藝人,直到早幾年中國唱片公司出版《創業先驅篇》光碟,才第一次領略男身前輩的丰采。卻原來遲至四十年代中,大城市以外還有得看──儘管得到的評語不外「這種戲文有什麼好看?一懂也不懂的」,仍然「蒼涼與從容」地活着。

(蘋果日報)

三美團圓 邁克 2010.05.12

對熟悉《華麗緣》的張迷來講,《小團圓》第九章的地方戲寫得到喉唔到肺,篇幅和細節都不及前者豐實入微,近於一個簡潔的精華本。對照之下十分有趣,兩次的手法雖然迥異,刪掉枝葉後要表達的卻一模一樣,值得爬格子動物作為大師班教材借鑑。經過濃縮的環境描寫,倒比白描版玲瓏,譬如「這是我第一次看見舞台上有真的太陽,奇異地覺得非常感動。繡着一行行湖色仙鶴的大紅平金帳幔,那上面斜照着的陽光,的確是另一個年代的陽光」,隔了幾乎三十年搬進自傳體小說,昔日的自然光經過藝術加工,變成這樣:「祠堂裏有個很精緻的小戲台,蓋在院子裏,但是台頂的飛簷就啣接着大廳的屋頂,中間的空隙裏射進一道陽光,像舞台照明一樣,正照在旦角半邊臉上。……樂師的篤的篤拍子打得山響。日光裏一蓬一蓬藍色的烟塵,一波一波斜灌進來。連古代的太陽都落上了灰塵。」

最重要的,兩回演的是同一齣戲──小生投靠姑母的情節,乍看以為是《珍珠塔》,可是演下去壞鬼書生跑進表姐閨房幽會,被撞破後趕出大門上京考試,沿途拈花惹草勾三搭四,卻更似《雙鳳奇緣》那類妻妾成群的香艷故事。作者要寫的只是男主角左擁右抱的大結局,因為映襯她千辛萬苦下鄉飽受的刺激,舞台上預言式的搬演是個天大的嘲諷:「有朝一日他功成名就,奉旨成婚的時候,自會一路娶過來,決不會漏掉她一個」,「考中一併迎娶,二美三美團圓」。《異鄉記》接近戰地記者的前線報導,驚魂未定淚痕猶鮮,所以才一筆帶過,狠不下心腸若無其事描述?

(深圳商报)

看张爱玲笔下的“农村生活 钟华生 2010.05.12

继去年小说《小团圆》、散文《重访边城》等张爱玲遗作先后面世并引起强烈关注之后,今年首度公开的游记体散文《异乡记》,将又一次掀起张爱玲阅读风潮。

上个月,台湾《皇冠》杂志刊登了张爱玲残稿《异乡记》,张爱玲遗产继承人宋淇夫妇的儿子宋以朗在介绍该文的文章中写道:“既然《小团圆》和《华丽缘》都跟张爱玲的经历息息相关,那么我们似乎可以断定,《异乡记》其实就是她在1946年由上海往温州找胡兰成的途中所写的札记了。”

在香港皇冠出版社最新推出的《对照记》“张爱玲逝世十五周年纪念版”中,腰封上用显眼字体标有“特别收录:张爱玲的珍贵游记体散文《异乡记》首度公开”。香港某二楼书店的一位店主告诉记者,虽然《异乡记》及其介绍在此书中只占77页的篇幅,但不少“张迷”读者就是因为《异乡记》,再一次购买了之前已有收藏的《对照记》。

对于《异乡记》的中文简体版,有内地读者以为该作品会参照香港出版社的做法,将其收入新版的《对照记》之中。不过,在北京十月文艺出版社推出的“张爱玲全集”中,《对照记》已被收入散文集《重访边城》里,不可能再重新推出同题散文集。对此,“张爱玲全集”主编、学者止庵近日在微博中解释说,《异乡记》将以单行本的形式出版,属于“张爱玲别集”之一。

据悉,《异乡记》中文简体版单行本依然由北京十月文艺出版社出版,预计在下个月正式推出。

《异乡记》写了什么?

对于生于上海,作品常常选择上海、南京和香港为故事场景,晚年又独居洛杉矶的张爱玲而言,“异乡”这个词本身就带有些许漂泊的色彩。那么,在以《异乡记》为题的散文里,她会写些什么呢?宋以朗在《关于〈异乡记〉》一文中介绍说:“这是以第一人称叙事的游记体散文,讲述一位沈太太(即叙事者)由上海到温州途中的见闻。现存十三章,约三万多字,到第八十页便突然中断,其余部分始终也找不着。”由于《异乡记》是未定残稿,每一页都东涂西抹,笔记本也残缺不全,原稿经过涂改,隐约可见最初的题目是“异乡如梦”。

《异乡记》中的叙述者叫“沈太太”,她长途跋涉去找一个叫“拉尼”的男人。宋以朗认为,“拉尼”应该是“Lanny”的音译,而胡兰成名字拼音是

“Lancheng”。在文中,张爱玲写到了参加“菊生”的婚礼,“似乎暗示‘兰成’及其小名‘蕊生’。”

曾花了整整两个星期来专心校对《异乡记》手稿的止庵认为,《异乡记》大概创作于1946年左右,“一般来说张爱玲擅长写城市和大户人家的经历,对农村比较陌生,而这篇《异乡记》就完全写了一个农村经历,这也说明张爱玲确实体验过农村生活。”在止庵看来,这篇文章基本就是当年张爱玲去温州的个人记录。“从《异乡记》可以看出,张爱玲一路走了好几个月,沿途在农村留宿,有的地方一待就是一个月。”止庵说,他很欣赏张爱玲在《异乡记》里写杀猪的一段,张爱玲在这段描述中还用了一个很有才情的句子:“猪开始叫,叹息一声,这些人无理可喻。”止庵认为,张爱玲过去的作品很少写到底层人,但《异乡记》里写到火车上的士兵、农民、逃荒的人和开小店的人等等,就能看出张爱玲对底层普通人的同情。

《异乡记》是否重要?

就在台湾《皇冠》杂志刊登《异乡记》不久后,香港《明报》“世纪版”也分两天刊出《异乡记》的第三至五章。香港作家马家辉在微博中说:“读完了张爱玲的出土‘小说’〈异乡记〉

并有机会将之刊发摘录于香港报纸,开心。这是非常好的文章,很经典的张爱玲,但又更个人、 更深刻。”马家辉还引用友人的话说:“把这篇文章读20遍

中文怎可能不大大进步?”

香港作家迈克最近也连续几日发表专栏文章谈论《异乡记》,他对这篇作品的文体提出了疑问:“《异乡记》究竟是散文、随笔、游记,还是未完成的小说?什么都是

什么都不是。”他认为,尽管如此,“张迷”游走在未经定稿的文字之间,“就像进到杂乱的后台看一个熟悉的艺人吊嗓子,虽然即将上演的好戏终于没有上演,也兴奋得眉开眼笑。”

虽然《异乡记》对人物的名字做了特别处理,但依然难掩这篇作品强烈的自传性。可以说,文中记录了张爱玲人生经历中的一个转折点,而这段经历的变体又不断出现在其他作品中。宋以朗在《关于〈异乡记〉》里提到,《异乡记》与《小团圆》有多处相似场景的描写,而张爱玲后期的作品《秧歌》、《怨女》等中不少人物和情节都已经在《异乡记》里出现。“《异乡记》是张爱玲下半生创作过程中一个重要的灵感来源了。”宋以朗写道。也有研究者认为《异乡记》与张爱玲的《秧歌》关系也十分密切。

其实,宋以朗早在2003年就发现了《异乡记》。当时他自美返港后,在家中找到几箱张爱玲的遗物,其中便包括这一篇写在笔记本上的《异乡记》手稿。不过,他对这篇残稿并不怎样留意,只搁在一旁暂且不管,直到2008年首次看到《小团圆》的原稿后,才慢慢发现它真正的意义。

张爱玲曾经对宋以朗的母亲宋邝文美女士提到:“除了少数作品,我自己觉得非写不可(如旅行时写的《异乡记》),其余都是没法才写的。而我真正要写的,总是大多数人不要看的。”张爱玲既然明知“大多数人不要看”,却还是觉得“非写不可”,也由此可见《异乡记》对她的重要性。有评论认为,这篇游记不但详细记录了张爱玲人生中某段关键日子,也成为她日后创作时不断参考的一个蓝本,例如在《小团圆》乃至《半生缘》、《怨女》、《秧歌》、《赤地之恋》中,都可以见到《异乡记》的影子。

(蘋果日報)

到底是張愛玲 邁克 2010.05.13

《異鄉記》這樣一本有頭冇尾的筆記簿,換了庸手執筆,可讀性就算有也不會太高,然而張愛玲到底是張愛玲,潦草的文字自有一股獨特味道,金句層出不窮。像個剛誕生的嬰兒,耳聞目見都不乏新奇,濕碎是真濕碎,但事無大小一視同仁,可以引申為宏闊坦蕩的宇宙觀。與即將來臨的大地震相比,微微的騷動處處充滿喜悅,橫看成嶺側成峰,既與自己有關,又與自己無關。至於她認為「大多數人不要看」但是「非寫不可」,我想大概因為這種塗鴉其實是心理治療,邊走邊寫,替忐忑找到痲醉。

寫旅行:「中國人的旅行永遠屬於野餐性質,一路吃過去,到一站有一站的特產,蘭花豆腐乾、醬麻雀、粽子」,「好像我們的旅行是一路吃過去的,如同春蠶食葉」;寫老夫老妻:「這兩個同夢的人,一覺醒來,早已忘了夢的內容,只是靜靜地吃着飯,吃得非常香甜」;寫婚禮上的指揮官:「在一個小地方充大人物的,總是那麼可惡──簡直可殺」;寫同乘一輛轎的男童:「我頂不喜歡慣壞的小孩子,他自然也有理由不喜歡我」;寫路上的大兵:「晃着膀子,無惡不作的樣子,可是在這地方也無惡可作」;寫驕陽:「我沒想到冬天的太陽會那麼辣。我沒帶傘,也沒有草帽,只得仰起頭,索性迎着太陽,希望它曬得勻一些,否則一定要曬成花臉。……四面海闊天空,只有十萬八千里外的一個灼熱的銅盆大小的太陽是一個確實存在的東西,和我臉對臉,面紅耳赤地遙遙相對」。在《張愛玲小說集》自序,她引了《論語》的「如得其情,哀矜而勿喜」,不能說得更貼切了。

(广州日报)

《对照记》《异乡记》 爱玲不爱 马家辉

2010.05.28

四月中旬去了杭州一趟,回港后才买到新版《对照记》,除了早已读过的张爱玲私房老照片,亦有同样读过的旧散文,再来便是刚出土的《异乡记》,残稿未完,却已堪一读再读,读得怆然。

新版书出笼后,有人抱怨出版社把旧文新作合在一起再编再出,似有强迫读者买完再买之嫌。我完全无法理解这种思路。咦,读书不都是讲究版本的吗?新版本的新意念,本身便是一种创意成果,若真爱原书作者,多买一本又何妨?反正从封面设计到编者引言都不尽同,各版有各版的好,书架上多一册收藏,是对作者的尊重,等于再投喜爱的一票,稍稍付出成本,无伤大雅,除非书价定得明显的不合理才值得抗议几句,否则,若真不愿买或买不起,便算了,大可上网下载看完即删,无人强迫阁下掏钱,有啥牢骚可发?

出吧出吧,“皇冠”放心再出千奇百怪的新版本也无妨,别理会那些有“文化洁癖”的初阶读者,尤其那些对《小团圆》“拒买拒看拒谈”的台湾女教授,世界并非专为她们而设,世界很自由,她们喜欢怎么做或不做,随她们便,千万别被那些所谓教授头衔吓倒。

所以我极爱新版本《对照记》,尽管一直对封面的黄花不太满意,如同对《小团圆》封面上的红花,只觉刺眼,毫无优雅可言,张爱玲本人想必是不屑的。

翻开书,当然先把书页翻到《异乡记》的第一行字,读完再回头看那《对照记》里的老照片,并且仔细做了笔记。上回看这些老照片已是十多年前,如今重看,因为不心急,所以看得更仔细,

把每个字读完再读,也做了笔记,将来颇想写写评评。我发现张爱玲为第一张老照片写的文字是说老照片“都”在这里了,表示没有其他了,可是最后一张老照片的配文却声明它们是经过选择的,觉得“值得”留下的才留下,那表示尚有其他。不确定自己的解读是否正确,今年七月香港书展若得见止庵先生,一定要好好请教。

《异乡记》最前面几段文字都在杂志和“世纪版”读过了,如今仍然逐字再读,一口气读到尾,文虽未完,已可想象张小姐在写作过程里所曾投注的强烈感情。

这或是她写过的最情绪淋漓的散文、小说、笔记吧?到处是眼泪,哭完再哭,流了再流,由于伤心,不管去到哪里都见天愁地惨,连到了杭州,看到的亦是“在淡淡的阴天下,黑瓦白房子无尽的行列,家家关闭着黑色的门”;坐船游西湖,则是“站在渡头上,简直觉得普天之下为什么偏要到这样的一个地方来”。

兰成兰成,天涯路远,或许因为在路途上已经耗尽所有心力,此后爱玲,不再爱了。眼泪毕竟会流干。

(东方早报)

异乡的苍凉与从容

迈克 2010.05.30

《异乡记》究竟是散文、随笔、游记,还是未完成的小说?什么都是,什么都不是。张迷游走在未经定稿的文字之间,像进到杂乱的后台看一个熟悉的艺人吊嗓子,虽然即将上演的好戏最终没有上演,也兴奋得眉花眼笑。很明显的,好些素材后来用在长篇小说《秧歌》,第七章甚至忽然冒出男女主角的名字:“晒着太阳,女人月香觉得腰里痒起来……一只狗钻到男人椅子底下。一根蓬松的尾巴,在他的臀后摇摆着,就像是金根的尾巴一样。”我一直嫌《秧歌》太正襟危坐,人物就算没有去到魂不附体的田地,起码有点心不在焉,而且字里行间缺乏张爱玲惯常的幽默——上世纪五十年代胡适说“近年所读的中国文艺作品,此书当然是最好的了”,无德无能的后辈不敢驳嘴,但钟情的毕竟是那些趣味更浓的短篇。

那么《异乡记》的浮现,近乎几十年前欣赏过的经典电影出光盘,花絮里竟然有原汁原味的making of,喜出望外开了一扇窗,谁都不应该计较什么完整性艺术性。娇生惯养的千金小姐千里迢迢下乡探望避难的丈夫,其狼狈可想而知,路途的崎岖罄竹难书,以“一步一惊心”形容毫不为过。可是她这样记录摸黑起程的情景:“阿妈与闵先生帮着我提了行李,匆匆出门。不料楼梯上电灯总门关掉了,一出去顿时眼前墨黑,三人扶墙摸壁,前呼后应,不怕相失,只怕相撞。”我一面读一面忍不住笑。在环境恶劣的时候不忘幽自己一默,需要的是青春的活力和对世情的洞悉,二十五岁的她一应俱全。

宋以朗在《关于〈异乡记〉》中指出,这篇出土文物“只第九章有一句提及《华丽缘》的社戏,却没有详细描写”,颇有拾到宝而懵然不觉的况味。的确只提了一句,的确没有详细描写,但同一章其实隐藏了另一段戏曲的余韵,作为无心插柳的时代记录,比先后在《华丽缘》和《小团圆》出现过的“淫戏”更珍贵。

先看原文:“对门的一家人家叫了个戏班子到家里来,晚上在月光底下开锣演唱起来。不是‘的笃班’,是‘绍兴大戏’。我睡在床上听着,就像是在那里做佛事——那音调完全像梵唱。……歌者都是十五六岁的男孩子罢?调门又高,又要拖得长,无不声嘶力竭,挣命似的。”

平日不看戏的读者一翻就翻过去了,越剧爱好者则不免又惊又喜。首先,1946年竟然还有唱堂会这种旧社会习俗,真应了“革命尚未成功”,仿佛《啼笑因缘》的沈凤喜流落在江南,换个戏种幽幽唱到地老天荒。山高果然皇帝远啊,乡下的老百姓不管朝廷翻天覆地,反正几千年来什么时候不在改朝换代,戏文可不能不听。再者,由男班唱绍兴大戏也是一奇。根据资料,自从三十年代初全女班的笃班进入上海,逐渐演变成今天越剧的模式,男班就没落了,糊涂戏迷如我,甚至以为本来就是清一色女艺人,直到早几年中国唱片公司出版《创业先驱篇》激光碟,才第一次领略男身前辈的丰采。却原来迟至四十年代中,大城市以外还有得看——尽管得到的评语不外“这种戏文有什么好看?一懂也不懂的”,仍然“苍凉与从容”地活着。

对熟悉《华丽缘》的张迷来讲,《小团圆》第九章的地方戏写得到喉不到肺,近于一个简洁的精华本。对照之下十分有趣,两次的手法虽然迥异,删掉枝叶后要表达的却一模一样,值得爬格子动物借鉴。经过浓缩的环境描写,倒比白描版玲珑,譬如“这是我第一次看见舞台上有真的太阳,奇异地觉得非常感动。绣着一行行湖色仙鹤的大红平金帐幔,那上面斜照着的阳光,的确是另一个年代的阳光”,隔了几乎三十年搬进自传体小说,昔日的自然光经过艺术加工,变成这样:

“祠堂里有个很精致的小戏台,盖在院子里,但是台顶的飞檐就衔接着大厅的屋顶,中间的空隙里射进一道阳光,像舞台照明一样,正照在旦角半边脸上。……日光里一蓬一蓬蓝色的烟尘,一波一波斜灌进来。连古代的太阳都落上了灰尘。”

最重要的,两回演的是同一出戏——小生投靠姑母的情节,乍看以为是《珍珠塔》,可是演下去书生上京考试,沿途拈花惹草,却更似《双凤奇缘》那类妻妾成群的香艳故事。作者要写的只是男主角左拥右抱的大结局,因为映衬她千辛万苦下乡饱受的刺激,舞台上预言式的搬演是个天大的嘲讽:“有朝一日他功成名就,奉旨成婚的时候,自会一路娶过来,决不会漏掉她一个”,“考中一并迎娶,二美三美团圆。”《异乡记》接近战地记者的前线报道,惊魂未定泪痕犹鲜,所以才一笔带过,狠不下心肠若无其事描述?

《异乡记》的旅程,清早由上海火车站起程,中午到了杭州。当时车上的卫生设备就算有,也一定很坏——后来写开往永浬的一程,有个军官带着姨太太,“到了一个站头上,姨太太有一点犹疑地向仆人打听这里可有地方大解,又说:‘不晓得可来得及。’”可见乘客逼不得已都做了内功深厚的忍者,轻易不敢打车上厕所的主意。所以进到蔡医生家,匆匆吃了午餐,就找方便之所。写得实在滑稽精警,容我整段搬过来:“请女佣带我到解手的地方,原来就在楼梯底下一个阴暗的角落里,放着一只高脚马桶。我伸手钳起那黑腻腻的木盖,勉强使自己坐下去,正好面对着厨房,全然没有一点掩护。风飕飕的,此地就是过道,人来人往,我也不确定是不是应当对他们点头微笑。”

屁股刚刚在日本受尽恭维,读到这样恐怖的处境喜剧,连我见犹怜都觉得奢侈。我老给人挑剔的错觉,其实是个不折不扣的粗人,旅行的时候尤其将就,唯独如厕这一关,把守得比较森严。年前不知好歹的朋友邀约漫游缅甸,说该地风景如诗似画,我什么都不问,只问旅舍有没有清洁座厕。张爱玲这么娇滴滴的小姐,怎么忍受得了无掩鸡笼式的厕所呢?爱情的牺牲,在我们俗人的宇宙始终有限度,你要我少吃一餐Laduree少听一晚昆曲,绝对没问题,但对着陌生人面面相觑解放,则万万不能。

许多年前看过嘉芙莲协宾(Katharine Hepburn)写的《东非抗暴记》(The African Queen)拍摄札记,什么都忘了,只记得如厕的段落,荒山野岭拍外景,卫生间欠奉,大名鼎鼎的女明星亲身示范怎样在面盆密密铺满新闻纸,完事之后掘地埋藏。新生代读者大概没听过这位好莱坞阿姐,她形象英气爽朗,屡惹女同志嫌疑,一五一十描述大小二解的秘史,尚且教人生起怜香惜玉之心,换上素来千娇百媚的女作家当主持,其刺激添加何止十倍——上次《小团圆》从实招来性生活点滴,护花心切的学者就看到面红耳赤,淑女形象一落千丈,连累整本书的客观评价。你看看今天的周杰伦,总结十年辉煌娱乐事业,居然坦承最耿耿于怀的污点是被屈豪夺某少女初夜;那个腋毛茂盛的范植伟,与甜心教主分手经年,还狷介当时和十七岁的对方上床“她的第一次不是给我”,便应该可以明白,这方面张女士超前得多么厉害。

《异乡记》有一段女主角半站中途“急着要解手”的描绘,简直是茅厕哀歌中的不朽金曲:“亭子前面挂着半截草帘子……其实这帘子统共就剩下两三根茅草,飘飘的,如同有一个时期流行的非常稀的前刘海。我没办法,看看那木板搭的座子,被尿淋得稀湿的,也没法往上面坐,只能站着。又刚巧碰到经期,冬天的衣服也特别累赘……脚踩在摇摇晃晃的两块湿漉漉的砖头上,又怕跌,还得腾出两只手指来勾住亭子上的细篾架子。一汽车的人在那里等着,我又窘,又累,在那茅亭里挣扎了半天,面无人色地走了下来。”呜呼哀哉,这一切只为了探望那个亡命天涯的风流种子!

(Douban)

看后感

张爱玲《异乡记》

宋以朗想钱想疯了,残稿也急着卖钱。他每次出版张爱玲遗稿,序言里千篇一律强调两点,第一,这稿子很重要,非出不可;第二,我先出,你们再讨论同意不同意。

他认准了张迷只求有新作看,非张迷也不在乎,没人找他麻烦。他是个商人,不是张学家。日后张学协会如果成立,所有遗稿应由该协会处理校勘和编辑。现在且由竖子猖狂。

《异乡记》的最后一段是:店小二拿着一盏油灯带路,来到我们的房间里。那油灯和江南的大有分别,是一个小小的木筒,上面伸出个黑铁的小尖嘴,嘴里一汪油,浸着两根灯芯。闵太太见了笑道:“阿玉哥!他们这种

编注:原稿至此中断。

我看到这里觉得非常忧伤。虽然张爱玲逝世已经十五年,《异乡记》的年代都已经六十多年,作者的痛苦已经渺茫苍茫,无迹可寻了。

因为她的风格独特,像红楼梦一样不能模仿和续写,那种文字的生命与性格只属于他们。作者死了对读者的影响并不大,因为一打开她的书,还是活色生香,只有她,任何的别的什么都缠乎不进来。断了的稿子又不一样了。那就是真的死了,像听她的临终遗言一样难受。

看《红楼梦魇》,除了第一句“三大恨事”像张爱玲,《插曲:高鹗与畹君》也有典型的张氏思维,剩下厚厚一本书,通篇没有张爱玲以前的那种机智俏皮。当时有点失望。那书是十五年前看的,我自己的眼光还没有培养成形。《红楼梦魇》要是让早期的张爱玲写,大概十本也写不完,它是一瓶香水,一滴留芳许久,还有前调中调后调,不同时间领略到,有不同的花香。是世界上最经济、最耐读的文字。

女作家越成熟写出来的东西越好看。席慕容的《七里香》现在看看有点看不进去,她后期的《蒙文课》和《妇人之言》,看得人感动的毛孔直竖,那么雄浑的呐喊,其中热烈的情感充盈着每一个字。回头看她早期作品,觉得有点无病呻吟。虽然当时就知道那些诗多么真诚。这是作家自己的成长,一棵琉璃树开出了雪白的花,虽然没有浓香,但是在月光里发出微微的謦音是无可比拟的。非要到这个年龄,有了这个历练,才有这样温润的珠玉之文。

张爱玲早期不在乎自己的才华,她的许多精妙的辞藻都用在讽刺上。看人看事也有一种轻薄的,远观的态度。轻薄看人,远观看己。《小团圆》不一样了,她只要还原生活,什么有助于还原,她就用什么。她不要任何东西影响她还原,包括她自己的,美到极致的文笔和思维。

王德威曾说:“如何用一种方式把刻骨铭心的创伤,一次次写出来?这种自传性的书写,对张爱玲来说,是一个自我解嘲的方式。”他忘了《小团圆》里有一句话“好在她最大的本事是能够永远存为悬案。也许要到老才会触机顿悟。她相信只有那样的信念才靠得住,因为是自己体验到的,不是人云亦云。”她显然反感一般人总结出的理论总带有愿望性质,一厢情愿还怎么客观?她反复写是因为她整理出了生命的来龙去脉,可贵的在于那都是“自己体验到的”,所以她珍惜这样的素材。

《金锁记》也经重写过,即《怨女》。我一直觉得《怨女》是能够媲美红楼梦的著作。不知道为什么大家对它始终欣赏不起来。——起码不像《色,戒》那么热门。《怨女》是张爱玲自己叛逃出自己的华丽光圈之后的作品,她讲求文字的极端朴素和含蓄,反而每个句子都回味无穷。多读几遍可以想见她花在这部作品上的功夫之深。她也爱这素材。

《小团圆》已经有后期《怨女》的品味了,她不要它华丽,不愿意在“细节上标新立异”(——《红楼梦魇》语),宋淇透露的一则轶事,说“三大恨事”

的句子差点被张爱玲砍掉,他说服之下才保留。《小团圆》是完稿后才寄给宋淇的,不知道已经给她自己砍掉了多少句子。《异乡记》还是讲究繁华热闹的,不求甚解,但是要它趣味盎然。恰与《小团圆》是两个极端。没有这两翼共存,也不是张爱玲了。

《异乡记》在思维上是朴素的,像贝多芬的欢乐颂一样,调子是简单的,听着让人诧异,然后借着这个调子表现出的世界观又让人震撼。张爱玲在《异乡记》里表现出的世界观比她任何以往的散文都直接。她是狂笑的看这个世界。她回答傅雷的时候说自己的作品里“除了曹七巧,都是不彻底的人物”,她异乡远路的一一看去,看到的生活中都是彻底的人物。曹七巧借尸还魂了。她一路带着她“四岁的时候怀疑一切的眼光”。

她的文字在这篇里又是非常有光彩的。她眼里的世界带个画框,进入画框的无论什么,都会非常触目。她在这画纸上点染几下,就变成了荷花烟雨图,可以让人爱不释手。

她知道异乡远行是她生命中不可多得的经历,所以就摒弃了轻薄的眼光,用一种郑重珍惜的态度来面对眼前的一切。不过她那副画框始终都在,这是她的天才,培训不出,无法人造的。进入画框的又实在显得新奇,不由得人不调侃。她是一个怯怯的旁观者,只愿在场,不愿参与。哪怕写这篇文章的时候,她心情多么凄惶,她狂爱的胡兰成正在若即若离的状态,时局也不来促和他们。

旅程谁都有过,她像金圣叹,帮我们批点,很普通的东西,也可以是很奇巧的。 只带来一种新奇的眼光,而不来干涉读者。也不愿从对读者的倾诉里寻找一点温暖。

对付失恋有个窍门:可以给对方写信骂他,或者毫无顾忌的倾诉爱意,然后烧了它。几次三番之后,就厌烦对方了。这篇显然不是疗伤之作。作者的冷静令人叹为观止。

只有一句“拉尼,你就在不远么?我是不是离你近了些呢?……”那种女性的柔弱立刻晕染开来,满纸的文字都温柔起来。“我见犹怜,何况老奴。”

有人说《雷峰塔》是与鲁迅对话,《易经》是与胡兰成对话,因为胡号称自己是易经专家。这种望文生义的解读方法真是小看了张爱玲。她要与谁对话?她自己就是一本浩淼巨著,她一直在读。她的著作都是读后感。

唯一能与之对话就是曹雪芹。她花了十年时间解析红楼梦。《红楼梦魇》销路多惨。她自己觉得值得。

(明報)

異鄉記 塵翎

2010.09.12

慶幸我沒有太早讀張愛玲,不致泥足深陷於張學,當然不說自己是張迷(因迷的另有其人),何況張迷陣營強大又論資排輩,還真不敢自稱或被歸類呢。可是,卻歡喜看見張學因為宋以朗時期而終於有了新的面向,我就是從宋以朗挖掘出來的斷章殘片裡重新認識張愛玲的芸芸讀者。

近讀她的斷章〈異鄉記〉,給收錄在《對照記》新版本裡。舊版《對照記》我早已有,但為了這篇文章,被迫再買新版,然而一路再讀下來,前後呼應,竟覺得很好。尤其〈異鄉記〉雖云是未完成的腹稿,諸多細節據宋先生所言尚且可在其他張氏小說裡尋得脈絡,但我偏是更喜歡她這些最完整的細節,驚歎她對中國社會的三言兩語剖析早早穿透得不留情面。

看完後,由衷讓人覺得絕望,是的,絕望。那是說,她從一趟離開上海的大旅行裡,就已看穿中國社會一些最根本的底層東西,這些東西不管經過甚麼政治革命、人事變遷、大環境改變,都不曾也不會改變,直至五十年後的今天、或遠或近的未來。這或可稱作「中國性」,Chineseness。

張愛玲看人性深刻,但說她只在乎男女私情生活小事嫌閨秀婆媽,未免一廂情願。她的眼界大得不屬於她那個時代的,家族背景的顯赫自然早早教曉她洞悉世情多變人心難測,但她的才情完全是她個人的,堪稱是天才。僅僅透過若干細節,三兩下手勢,瞥瞥一眼就剝皮拆骨,手勢利落得一些文章邏輯的小錯都是可以略過的。

這倒顯得她往後細細寫的情事、風花雪月,多麼慈悲又多麼殘酷。